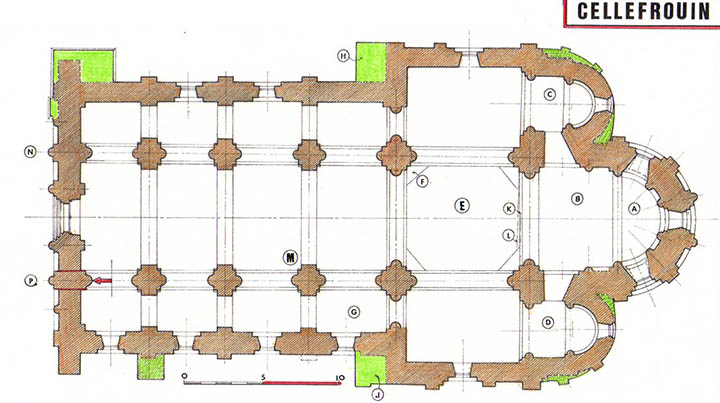

CELLEFROUIN

L'abside de Cellefrouin (A) entreprise vers 1060 est d'une extrême puissance (7 pieds de base) et bien structurée. Elle est prolongée d'une partie droite (B) flanquée de deux absidioles (C,D). Ces masses additionnelles épaulent convenablement le berceau de la partie droite, c'est l'avantage de l'absidiole sur la chapelle orientée distincte. La croisée (E) reçoit quatre trompes réduites (F) portant une coupole de traitement archaïque mais de bonne facture. De cette taille c'est la plus ancienne conservée. Les croisillons sont non saillants et voûtés de berceaux plein cintre. Leur épauiement est assuré, à l'est, par le volume de l'absidiole et à i'ouest par le premier bas côté (G) mais, ici, la partie légèrement saillante du croisillon imposera la présence de deux épaulements additifs (H, J). L'alignement oriental du transept est légèrement gauchi (K,L), ce qui laisse supposer la présence d'une œuvre antérieure. La nef a trois vaisseaux et quatre travées est remarquablement implantée. Les pites (M) sont à structures en croix c'est la plus ancienne réalisation du genre avant Cluny III. La façade puissante et bien structurée comporte des renforts (N,P) destinés à absorber l'effet de fond. Achèvement de l'ensemble vers 1090.

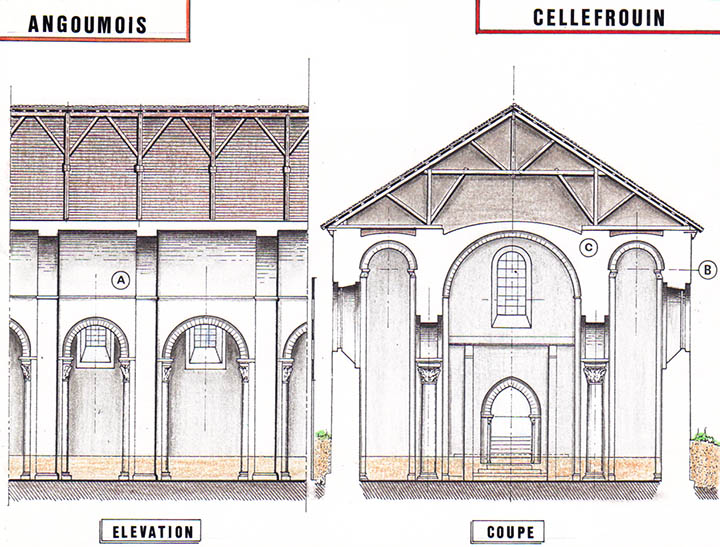

Dans un océan de petits édifices dérivés du parti primitif rural, Périgord et Angoûmois possèdent quelques belles réalisations à trois nefs. Les mieux préservées sont Cellefrouin, Bussières Badil, Chateauneuf sur Charente et Saint Amand de Boixe. Les nefs de ces quatre édifices possèdent une indéniable unité de conception. Selon les textes, la plus ancienne est Cellefrouin. Commencée vers 1060, elle doit être achevée avant la fin du siècle. Bussières Badil peut être placée en seconde position avec une nef aménagée vers 1080/1110. Chateauneuf sur Charente vient ensuite avec une nef, antérieure au chevet, soit 1120/1140. Enfin, Saint—Amand de Boixe nous est donnée consacrée en 1170 mais c'est sans doute l'achèvement des parties orientales reprises. Selon ses caractères, la nef paraît contemporaine de Chateauneuf, soit 1120/1145 environ.

La nef de Cellefrouin serait donc chef de file et elle en a les caractères. Archaïsme architectural mais traitement remarquable dans l'équilibre des masses feront d'elle un modèle. Les doubleaux (A) particulièrement puissants fractionnent franchement les secteurs de voûte qui, traités à l'unité, vont bénéficier d'une homogénéité satisfaisante. D'autre part, les bas-côtés portés haut (B) poussent le constructeur à surcharger les reins du grand berceau (C) et chacun des demi-volumes se comporte comme une masse en encorbellement, toutes deux s'équilibrant au sommet. Dans ces conditions, aucune résultante ne s'exerce sur les bas-côtés et les murs extérieurs ne nécessitent pas de contrefort. Cette réalisation exemplaire sera reprise mais pas nécessairement comprise et Chateauneuf sur Charente en sera la meilleure interprétation.

Cellefrouin. Vue d'ensemble.

Cellefrouin. Vue axiale côté chevet.

Cellefrouin. Vue latérale de la nef.

Cellefrouin. L'abside et ses absidioles.

Cellefrouin. Elévation nord et les archivoltes.

Cellefrouin. Nef et chevet. Vue d'ensemble interne.

Cellefrouin. La coupole de croisée sur trompes réduites du XI°s.