BALZAC LA CHAPELLE

Cette église romane située hors de toute agglomération se trouve au nord d'Angoulême sur une rive de la Charente. Le nom de Balzac lui fut donné par un village aujourd'hui disparu et la dénomination « La Chapelle » est propre à la nouvelle agglomération dont le centre se trouve à 600m en aval. Quelles sont les péripéties historiques qui ont abouti à ce déplacement de la localité? Nous l'ignorons, mais la formation d'un grand domaine proche de l'église et qui deviendra le château a sans doute refoulé la population agricole hors son espace privilégié

L'ouvrage eut pour origine une double cella axée. La nef primitive constitue un ensemble du XI° avec murs légers de 5m 65 de large sur 18m de long. Son volume est parfaitement identifiable malgré les nombreuses reprises quant à la petite cella orientale, elle fut entièrement reconstruite au XH°s. La nouvelle œuvre est constituée d'une belle abside avec partie droite non structurée; elle est éclairée de trois fenêtres soigneusement traitées avec arcatures et colonnettes en interne comme en externe. Le découpage rayonnant est régulier et la présence de deux contreforts larges nous suggère une datation du début du XII°, vers 1110/1125. La campagne suivante porte sur une travée clocher dont les structures sont constituées de deux arcs brisés et de deux formerets de même profil. L'ensemble est coiffé d'une coupole sur pendentifs de l'école d'Angoulême et son volume est faiblement intégré. L'ouvrage est bien réalisé mais les fondations et surtout leur volume vont se révéler insuffisants, d'où les ennuis à venir. Le clocher est établi sur un carré réduit par quatre glacis et garni de petites fenêtres rustiques en plein cintre. Ce niveau est sans doute le fruit d'une reprise. Cette travée clocher sera bientôt affectée par un affaissement.

C'est vers le milieu du XII°s que les vieux murs de la nef seront restructurés de colonnes engagées doublées de contreforts externes qui vont la décomposer en trois travées longues. La voûte en berceau installée en clôture de cette campagne va rapidement s'affaisser. Elle entraîne dans son mouvement l'arc occidental de la croisée (phénomène déjà signalé) et le mur nord de la première travée orientale va s'écrouler sur une longueur de 6 à 8m. L'accident doit survenir fin XII° ou début XIII° si l'on en juge par la facture des énormes contreforts sans ressaut qui flanquent la reprise mais, dans les provinces de l'Ouest, ces caractères architecturaux n'ont qu'une valeur relative.

Les interventions seront rapidement menées. D'abord avec des échafaudages de sauvegarde puis des travaux de maçonnerie. L'arc occidental de la croisée qui s'est affaissé sera repris en sous œuvre par un arc réduit en plein cintre à un seul rouleau et le mur nord de la travée contiguë reconstruit en puissance avec deux énormes contreforts. Le mur sud qui avait également bougé sera sauvé par un arc de décharge plaqué en externe et la croisée sera confortée par un contrefort contenant un escalier à vis permettant l'accès au clocher. Ce sont sans doute ces avatars qui ont entraîné la réduction du clocher et peut être la démolition de l'ensemble des voûtes en berceau dont l'installation avait été suivie par la reprise de la façade du XI° mais en préservant le portail et la fenêtre haute de l'ouvrage ancien. Enfin, les restaurations modernes peuvent porter à controverse.

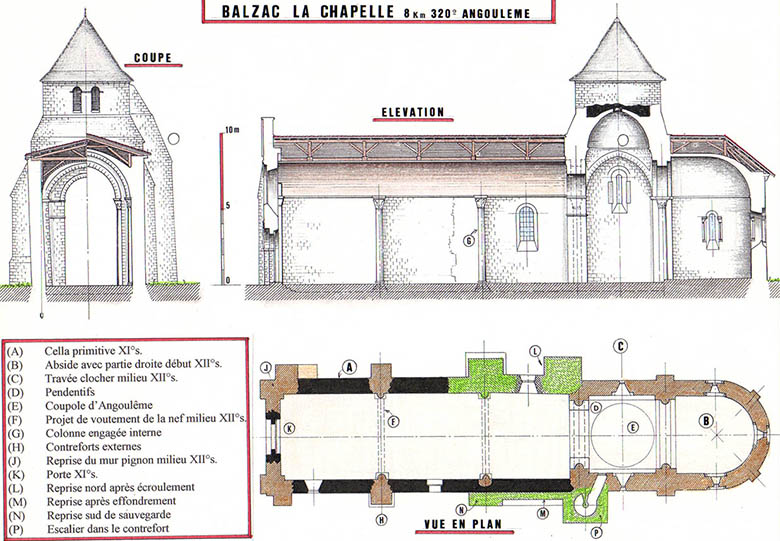

((A) Cella primitive XI°s.

(B) Abside avec partie droite début XII°s.

(C) Travée clocher milieu XII°s.

(D) Pendentifs

(E) Coupole d'Angoulême

(F) Projet de voutement de la nef milieu XII°s

(G) Colonne engagée interne

(H) Contreforts externes

(J) Reprise du mur pignon milieu XII°s.

(K) Porte XI°s.

(L) Reprise nord après écroulement

(M) Reprise après effondrement

(N) Reprise sud de sauvegarde

(P) Escalier dans le contrefort