CRITEUIL-LA-MAGDELAINE

Située aux confins de l'Angoumois et de la Saintonge, à 14 km de Chateauneuf et à 10 km de Barbezieux, Criteuil la Magdeleine était au Moyen Age un gros village prospère. Établi à peu de distance du cours du Né, un affluent de la Charente, le site dispose d'un terroir aux bonnes aptitudes céréalières qui seront mises en valeur dès le XI°s. mais, les chemins environnants n'ont pas la disposition rayonnante caractéristique, signe, sans doute, d'un développement pastoral précoce (X°s.) favorisé par la proximité du cours d'eau à 1500m environ. Ceci prouve également que le lieu de culte fut fixé dès la Haute Époque.

Si l'on s'en tient aux surfaces consacrées, l'édifice primitif était constitué d'une petite cella établie sur un axe légèrement différent de celui de la nef actuelle, les travaux de l'époque romane commenceront vers le début du XII°s. avec la construction d'une nouvelle abside aujourd'hui disparue. Vers 1130, une travée clocher contiguë va suivre. C'est une œuvre puissante avec au premier niveau des doubleaux et des formerets en arc brisé à double rouleaux reposant sur des piles rectangulaires. Le doubleau de l'est semble avoir été retaillé au XIII°s. La surface au sol obtenue, légèrement rectangulaire, sera coiffée d'une coupole de l'école d'Angoulême reposant sur quatre pendentifs réguliers. La travée et sa coupole sont achevées vers 1150 et comportent un escalier à vis dans l'angle sud ouest de l'ouvrage; le clocher fut mis en attente et probablement réalisé à la fin du XII°s. sur une base polygonale.

A cette époque existait-il une cella occidentale? C'est probable et la nouvelle nef commencée vers 1150 conservera l'alignement nord mais prendra au sud celui donné par le volume de la tourelle d'escalier, d'où un désaxement vers le sud de 0m 35, pour la nouvelle œuvre. A cette époque, la population nombreuse devait se contenter des surfaces de l'abside et de la travée clocher et le maître d'œuvre fut prié de faire vite. 11 choisit d'implanter les trois travées et la façade dès le début des travaux afin de construire les élévations et d'offrir rapidement un volume pour l'exercice du culte. Ensuite les travaux se poursuivront au dessus d'un plancher de protection.

L'ouvrage est exemplaire. Les trois travées rectangulaires sont parfaitement régulières et se raccordent bien à la façade. La composition dénote également une excellente maîtrise des problèmes architectoniques. Les murs qui vont monter à 9m de haut ne font que l m 10 d'épaisseur mais les structures au droit des doubleaux atteignent une épaisseur de 2m 15 pour une portée de l'arc brisé de 5m. Enfin, la corniche haute se trouve à 9m pour une hauteur au tailloir de 8m 60. Ainsi la charpente sera établie nettement au dessus des voûtes et ces dernières vont bénéficier d'un tas de charge considérable (4m au dessus du tailloir).

Les parties basses et la façade ont avancé rapidement et atteignent le niveau du plancher de protection vers 1170, par contre, l'achèvement des parties hautes semble tarder. Aujourd'hui, nous voyons sur l'ouvrage des voûtes Plantagenêt de belle facture mais les ogives, comme les doubleaux, n'ont pas de retombées caractérisées et pénètrent dans les maçonneries du rouleau supérieur, signe évident d'un aménagement improvisé. Ces voûtes sont donc postérieures aux doubleaux et vont se substituer à des voûtes en berceau brisé. Entre temps les travaux porteront sur le clocher où la base polygonale obtenue par quatre glacis triangulaires sera coiffée d'un étage bas garni de huit baies géminées.

Une fois la nef voûtée, c'est la petite abside orientale, déjà vieille d'un siècle, qui paraît bien archaïque. Les promoteurs des nouvelles voûtes venus du Poitou affirment que leur procédé de voûtement peut couvrir des surfaces bien plus grandes à l'exemple de la cathédrale de Poitiers. Leurs arguments sont convaincants et une grande cella de 6m 80 X 7m 35 est entreprise en lieu et place de la première abside. Ses caractères sont début XIII°s. soit vers 1200/1220, avec sur les angles de double contreforts en perpendiculaire. La hauteur sous clef est de 9m 10. Ainsi achevée dans sa première facture, l'ouvrage demeure extérieurement pré-roman et fidèle au parti régional mais de nombreux travaux d'aménagement seront réalisés à la fin du Moyen Age, ce qui changera totalement la physionomie de l'ouvrage.

Au début du XV°s. une chapelle latérale sud vient flanquer la première travée est de la nef. L'accès se fera par une ouverture dans le mur roman coiffée d'un arc brisé. L'ouvrage de 4m 50 au carré reçoit des voûtes angevines avec nervures pénétrantes dans les colonnes, enfin les contreforts d'angle établis en diagonale confirment la datation, mais l'extérieur ne porte aucun signe distinctif du gothique de la Basse Époque.

Toujours sur la première moitié du XV°s. des travaux identiques sont entrepris sur la face nord mais cette fois ce sont cinq chapelles latérales qui viendront flanquer l'ouvrage, les trois premières correspondent aux trois travées de la nef et seront accessibles par de grandes ouvertures d'un traitement rustique établi dans les murs romans, la quatrième correspondant à la travée clocher est de même importance mais l'ouverture de communication est plus petite pour ne pas affaiblir l'ouvrage. Enfin, la cinquième, plus modeste flanque en partie la grande abside rectangulaire du début du XIII°s. Toutes reçoivent des voûtes angevines avec liernes et tiercerons et les nervures pénètrent dans les supports. Enfin, les contreforts d'extrémité sont sur angle, comme il convient à cette époque. Tous ces aménagements gothiques fin de cycle s'intègrent parfaitement dans un ouvrage qui demeure fidèle au style roman; nous ne voyons aucune des formes exubérantes qui caractérisent les ouvrages septentrionaux.

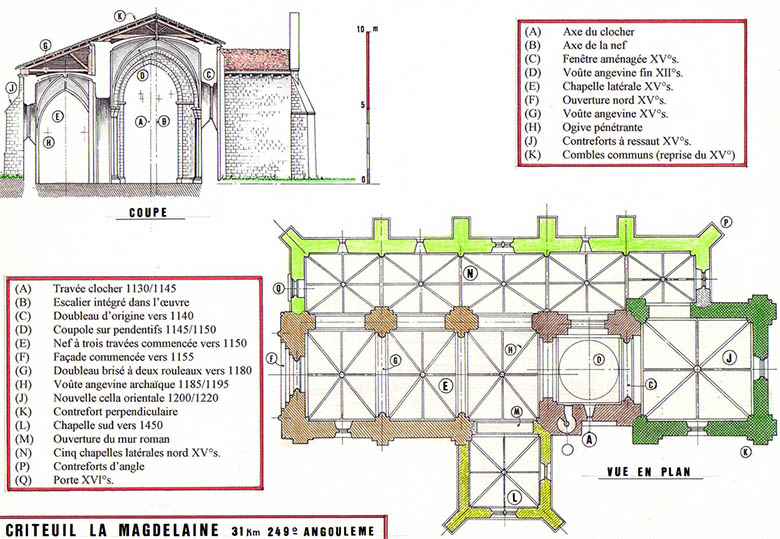

légende COUPE

(A) Axe du clocher

(B) Axe de la nef

(C) Fenêtre aménagée XV°s.

(D) Voûte angevine fin XII°s.

(E) Chapelle latérale XV°s.

(F) Ouverture nord XV°s.

(G) Voûte angevine XV°s.

(H) Ogive pénétrante

(J) Contreforts à ressaut XV°s.

(K) Combles communs (reprise du XV°)

légende PLAN

(A) Travée clocher 1130/1145

(B) Escalier intégré dans l'œuvre

(Q) Doubleau d'origine vers 1140

(D) Coupole sur pendentifs 1145/1150

(E) Nef à trois travées commencée vers 1150

(F) Façade commencée vers 1155

(G) Doubleau brisé à deux rouleaux vers 1180

(H) Voûte angevine archaïque 1185/1195

(J) Nouvelle cella orientale 1200/1220

(K) Contrefort perpendiculaire

(L) Chapelle sud vers 1450

(M) Ouverture du mur roman

(N) Cinq chapelles latérales nord XV°s.

(P) Contreforts d'angle

(Q) Porte XVI°s.