BARRET

Situé à 4 km à l'ouest de Barbezieux le village de Barret exploite des terres fertiles qui se trouvent au sud du cours du Né. Au XII°s. les aptitudes céréalières du terroir de 900 à 1100 ha soutiendront la poussée démographique et la population dépassera les 600 âmes. L'important réseau de chemins menant de la ferme aux champs et la richesse de l'église romane en témoignent, l'agglomération était donc déjà formée à cette époque. Les vicissitudes des siècles à venir vont justifier la création de quelques lieux-dits périphériques, tels que chez Verdois, chez Gallenon, chez Gaschet et chez l'Oiseau, mais le gros village préservera ses caractères et son importance.

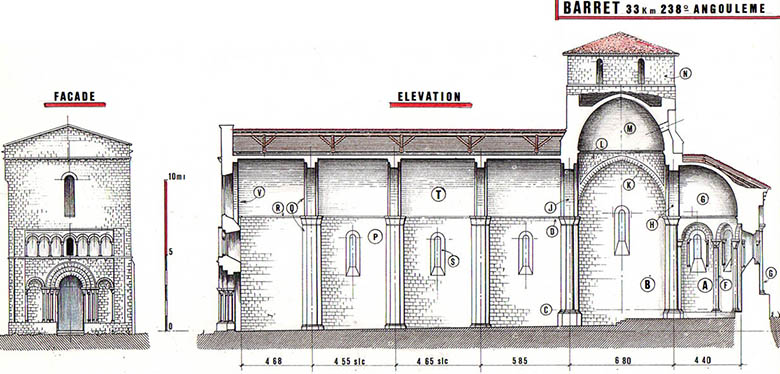

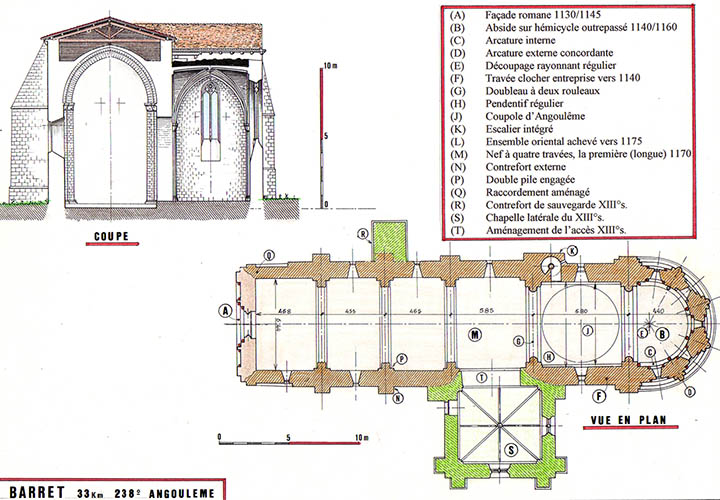

L'église romane de Barret est un très bel édifice tardif et homogène mais il est bien délicat d'identifier la progression des travaux. Le plan montre un rétrécissement de la dernière travée occidentale destinée à rejoindre une façade antérieure et nous daterons l'ouvrage, dans ses parties basses, des années 1130/1145 environ. A cette époque cette façade doit clôturer une nef légère du XI°s. C'est également sur cette période que commence la réalisation de la grande et belle abside orientale. Elle est constituée d'un hémicycle outre passé à découpage rayonnant régulier. Nous trouvons cinq fenêtres et des structurations internes et externes de bonne facture ; c'est le parti majeur de cette fin de période romane et nous situerons sa réalisation vers 1140/1160 environ.

Les fondations de la travée clocher qui suit sont du même programme, soit commencées vers 1150. Les deux arcs perpendiculaires sont de profil brisé à deux rouleaux et de même facture, ils portent quatre pendentifs bien appareillés enfin, cul de four et coupole de l'école d'Angoulême, seront réalisés en fin de chantier, soit vers 1170/1175. Le clocher qui couronne l'ouvrage est doté d'un escalier à vis bien intégré, à l'angle nord ouest. Achèvement de cet ensemble oriental vers 1175. L'actuel clocher de hauteur réduite, sans grand caractère, semble une reprise ultérieure.

Vers 1165/1170, la nef romane du XI°s. est entièrement reprise. Cet ouvrage comporte quatre travées d'inégale longueur. La première fait 5m 85 à l'axe des doubleaux ce qui suggère l'existence d'un croisillon sud. Les deux suivantes sont pratiquement régulières: 4m55 et 4m 65. Enfin, la dernière, légèrement plus longue: 4m 68, comporte des murs d'épaisseur décroissant pour se lier à la façade existante. L'ensemble comporte contreforts externes et doubles piles engagées en interne, les fenêtres sont hautes, étroites et parfaitement centrées sur les travées. Enfin, des chapiteaux modestes mais bien décorés supportent des doubleaux en arc brisé formés de deux rouleaux. C'est un ouvrage soigné réalisé sur une seule campagne.

Ce programme du XII°s. comportait sans doute des parties hautes traitées différemment avec une charpente proche de l'extra dos de la voûte. Les surélévations que nous voyons aujourd'hui et qui permettent des entraits totalement dégagés ont engendré des interférences avec les structures du clocher ainsi qu'une reprise complète des parties hautes de la façade mais ces aménagements n'ont pas rompu l'équilibre de l'ouvrage qui est très harmonieux, seule l'élévation nord a nécessité un très puissant contrefort de sauvegarde. Nous avons là une œuvre romane fin de cycle que nous daterons des années 1140/1200

Les modifications ultérieures seront de peu d'importance mais, au milieu du XIII°s., le petit croisillon sud sera remplacé par la très belle chapelle gothique coiffée de voûtes Plantagenêt que nous voyons aujourd'hui.

Les bases de l'ensemble oriental formé de l'abside (A) et de la travée clocher (B) ont été établis de concert et sont sur le même alignement (C). Même remarque pour les bandeaux supérieurs (D). L'abside est structurée en interne (E) et en externe (F). Le cul de four (G) est clôturé par un doubleau en arc brisé (H) correspondant à son homologue occidental (J). Ces arcs et les formerets (K) portent des pendentifs (L) destinés à porter une coupole d'Angoulême (M). Le clocher (N) est très rustique. L'ensemble commencé vers 1140 sera achevé vers 1175. A l'occident, la belle nef comportant quatre travées (P) tut sans doute réalisée de 1170 à 1200. Elle est structurée en interne par des doubleaux reposant sur des piles engagées (Q) et le bandeau supérieur (R) s'aligne sur celui du chevet. Les fenêtres hautes et étroites (S) s'apparentent à celles de la travée clocher. L'ensemble est coiffé d'une voûte (T) de profil brisé remarquablement traitée (ouvrage de fin de cycle) et la hauteur atteinte a imposé une reprise rustique du niveau supérieur de la façade. Avec doubleau plaqué sur le revers (V).

(A) Façade romane 1130/1145

(B) Abside sur hémicycle outrepassé 1140/1160

(Q) Arcature interne

(D) Arcature externe concordante

(E) Découpage rayonnant régulier

(F) Travée clocher entreprise vers 1140

(G) Doubleau à deux rouleaux

(H) Pendentif régulier

(J) Coupole d'Angoulême

(K) Escalier intégré

(L) Ensemble oriental achevé vers 1175

(M) Nef à quatre travées, la première (longue) 1170

(N) Contrefort externe

(P) Double pile engagée

(Q) Raccordement aménagé

(R) Contrefort de sauvegarde XIII°s.

(S) Chapelle latérale du XIII°s.

(T) Aménagement de l'accès XIII°s.