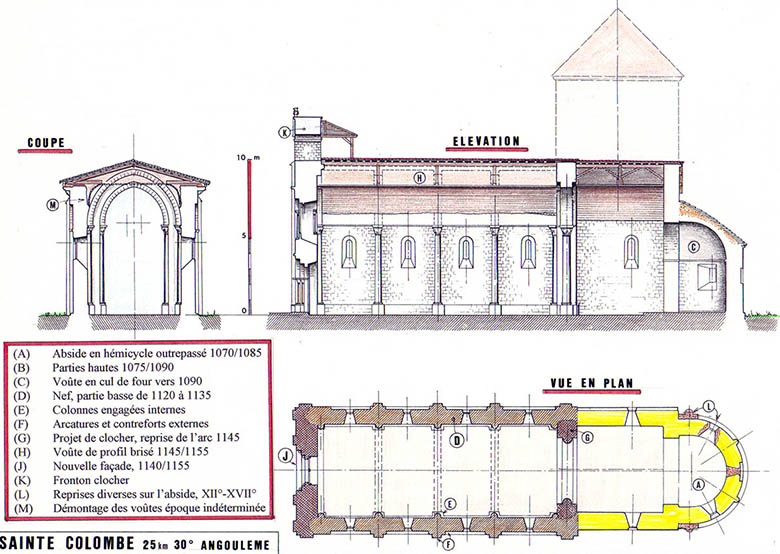

SAINTE COLOMBE

Ce village proche de Saint Angeau se trouve également sur le cours de la Bonnieure et dispose, lui aussi, d'un terroir favorable à l'agriculture céréalière. Les six chemins rayonnants menant de la ferme aux champs permettaient aux agriculteurs d'exploiter de 800 à 1000 ha disposés des deux côtés de la rivière et le développement démographique, ainsi que l'enrichissement des populations, aux XI° et XII°s. est attesté par la construction d'une église de taille moyenne mais soigneusement réalisée.

Selon un schéma commun à de très nombreuses paroisses, une petite cella orientale servira de lieu de culte aux Carolingiens et plus avant dans le temps. Au début du XI°s. elle sera prolongée par une seconde de plus grande traille. Toutes deux ont disparu mais elles ont fixé la position, l'orientation et le volume de l'ouvrage. Vers 1070/1080, la petite cella orientale disparaît et sera remplacée par un ensemble constitué d'une grande abside en hémicycle légèrement prolongée clôturée, par un puissant doubleau rustique ainsi que par une travée carrée destinée à joindre une nouvelle cella occidentale. Ce nouveau chevet où seule l'abside sera voûtée d'un cul de four est achevé vers la fin du siècle.

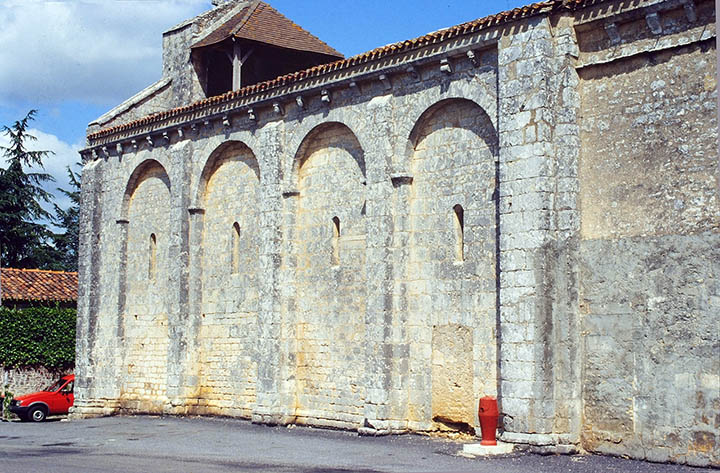

Au début du XII°s. vers 1120/1135, c'est au tour de la cella occidentale d'être reprise. Aujourd'hui, les restaurations du parement externe et le badigeon interne nous empêchent de dire si l'ouvrage actuel a conservé en partie l'élévation primitive mais c'est peu probable. La nouvelle nef, sans doute établie sur le volume de la précédente, fait 6m de large sur une longueur de 15m 40 en interne. Elle sera décomposée en quatre travées relativement régulières. Les élévations sont structurées en externe par de belles arcatures en plein cintre basées sur des piles engagées, elle mêmes flanquées d'un léger contrefort. Chaque travée est percée de petites fenêtres en plein cintre. A l'intérieur, nous trouvons de simples colonnes engagées dont les tailloirs des chapiteaux culminent à 5m 80, par contre, à l'extérieur, une corniche sur corbeaux se trouve à 8m de haut. Sans doute s'agissait-il de retrouver le niveau haut de l'ancienne nef. Ce faisant, l'ouvrage dispose d'un tas de charge considérable ce qui va faciliter la tenue de la voûte mais la réalisation de cette dernière semble mise en attente. Achèvement des parties basses, vers 1135.

Comme dans bien d'autres paroisses, l'évolution rapide de l'architecture amène des idées nouvelles et si les traditionnelles cella ne possédaient pas de clocher, cet additif séduit et s'impose mais l'ouvrage de Sainte Colombe n'est pas prévu à cet effet. Après une décade ou deux, où la nouvelle nef est mise en service avec une couverture sur charpente installée au niveau de la corniche, et l'ensemble fermé à l'ouest par une façade rustique, un maître d'oeuvre propose de transformer la partie droite de l'abside en base de clocher. Les travaux commencent vers 1150 et les vieilles maçonneries en petit appareil sont reprises en parement. Deux piles avec colonnes engagées viennent renforcer de l'extérieur le doubleau oriental et un arc à deux rouleaux est mis en place, côté nef. Ces aménagements permettent d'installer un clocher de structure légère à l'aplomb des murs. Ce travail rapidement effectué les attentions de la paroisse se portent à nouveau vers la nef. Dès la seconde moitié du XII°s, probablement 1160, des doubleaux de profil brisé sont installés sur les colonnes déjà en place et les quatre travées reçoivent des voûtes de même profil. Ces aménagements impliquent également la reprise de la façade rustique précédemment aménagée. Ainsi l'œuvre romane s'achève vers la fin du XII°s.

Qu'adviendra-t-il de l'ouvrage au cours du Moyen Age? Nous l'ignorons mais Sainte Colombe subit sans doute les heurs et malheurs de l'Histoire. A la fin de la Guerre de Cent Ans, puis dans les Guerres de Religion, le foisonnement des bandes années et l'arrogance des chefs de bande des petits hobereaux engendrent une insécurité chronique et les églises sont aménagées en refuge avec surélévation des murs de la nef et parfois mise en défense du clocher, ce qui irrite les hommes d'armes qui font démolir ces parties hautes chaque fois qu'ils le peuvent. C'est ce qui arriva sans doute au clocher de Sainte Colombe puisque nous ne voyons aucune trace de déversement des murs de l'ouvrage ni contreforts de sauvegarde. Ceci est une hypothèse satisfaisante que nous proposerons en maints endroits.

(A) Abside en hémicycle outrepassé 1070/1085

(B) Parties hautes 1075/1090

(C) Voûte en cul de four vers 1090

(D) Nef, partie basse de 1120 à 1135

(E) Colonnes engagées internes

(F) Arcatures et contreforts externes

(G) Projet de clocher, reprise de l'arc 1145

(H) Voûte de profil brisé 1145/1155

(J) Nouvelle façade, 1140/1155

(K) Fronton clocher

(L) Reprises diverses sur l'abside, XII°-XVII°

(M) Démontage des voûtes époque indéterminée

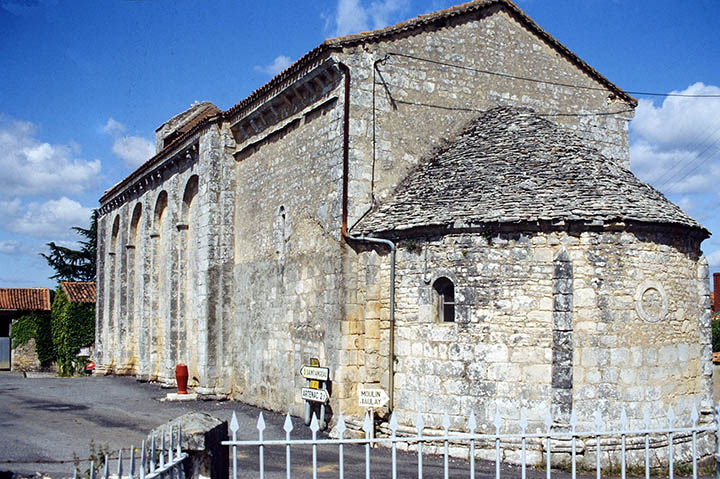

Saint Colombe. L'eglise. Vue générale côté sud.

Saint Colombe. La nef. Elévation sud.

Saint Colombe. La nef et la façade parties hautes.

Saint Colombe. L'abside du XI°s.