LAGARDE SUR LE NE

Le Ne est un affluent de la rive gauche de la Charente et le confluent se situe à 7km en aval de Cognac. La paroisse de Lagarde se trouve sur la rive sud. La rivière serpente sur des dépôts d'alluvions qui justifient de multiples cours et les terres environnantes sont très fertiles. L'agglomération proprement dite a disparu, sans doute à la fin du Moyen Age et, pour en témoigner il ne reste que l'église qui se dresse en plein champ. La reprise en exploitation du terroir s'est faite à partir de six ou sept hameaux portant les noms des premiers propriétaires qui ont repris la charrue : chez Guérin, chez Rochard, chez Charrier etc. De l'agglomération liée à l'église il ne reste rien sinon des traces d'argile bicolores témoignage des chaumières brûlées, quant aux soubassements de moellons ils ont été désagrégés par le gel ou retirés du sol pour ne pas gêner les socs de charrue.

L'église de Lagarde est parvenue jusqu'à nous après de nombreuses reprises et restaurations et son analyse demeure délicate. L'ouvrage le plus ancien était sans doute une petite cella orientale en structure légère couverte sur charpente et d'une longueur indéterminée. Elle sera soigneusement restaurée sur la seconde moitié du XI°s, vers 1070/1090, et naturellement jugée trop petite pour le nombre des paroissiens qui s'accroît régulièrement en cette période de prospérité. Elle devient donc sanctuaire et une seconde cella à usage de nef sera ajoutée à l'ouest, dès le début du XII°s. Elle fait 5m 55 de large sur 12m de long. Les travaux doivent commencer vers 1100 et se poursuivre avec quelques difficultés. Cette campagne s'achève vers 1140 avec l'édification de la belle façade romane actuelle. Ce programme, encore précoce, ne prévoyait pas de voûtes et l'ouvrage couvert sur charpente était éclairé de petites fenêtres haut placées dont il subsiste des traces.

Le retard dans l'achèvement est en partie du à un second programme lancé vers 1130/1135 qui porte sur une travée clocher insérée dans la partie occidentale de la vieille cella. Des structures internes en grand appareil permettent d'obtenir un plan proche du carré, 3m 60 par 3m 10, qui va constituer la travée clocher coiffée d'une coupole sur pendentifs de 2m 90 de diamètre. L'encadrement des fenêtres latérales sera également repris en grand appareil et l'ouvrage surmonté d'un beau clocher garni de huit baies géminées d'excellente facture. Les matériaux utilisés sont sans doute issus d'une carrière en pleine activité, caractéristique commune à de nombreuses campagnes du XII°s. Cette travée clocher sera achevée vers 1160 mais qu'advient-il de la partie orientale de la petite cella? Elle fut sans doute aménagée et voûtée d'un berceau établi sur les murs du XI°, ce qui va engendrer sa ruine lors du premier sinistre.

Ce dernier va survenir sans doute au début du XIV°s. et sévir dans les parties orientales de l'édifice; le clocher sera sauvegardé par des contreforts latéraux et une grande cella de 7m par 7m, est édifiée à l'est sur l'emplacement de l'ancien sanctuaire. C'est une nouvelle période de difficultés et les matériaux utilisés sont de moins bonne facture. L'ébranlement du clocher va également imposer la construction d'un escalier à vis destiné à accéder aux parties hautes

Un second sinistre va gravement endommager l'ensemble de l'édifice à une date toujours indéterminée mais que nous pouvons imaginer dans le courant du XVI°s. La charpente de la nef est rapidement rétablie, le clocher n'a pas bougé mais la voûte de la cella orientale a souffert avec l'affaissement des contreforts d'angle. L'ensemble sera grandement restauré, voire partiellement reconstruit, mais sur les bases anciennes tandis que les fenêtres seront remodelées dans le style du siècle. Enfin, au XVII°s. une voûte légère en briques sera réalisée sur la nef mais pour ce faire il faut obturer les petites fenêtres devenues trop hautes et en ouvrir de nouvelles. La ruine du village a surélevé le sol environnant, ce qui a imposé un nouveau dallage interne mais la surcharge est inférieure à l m.

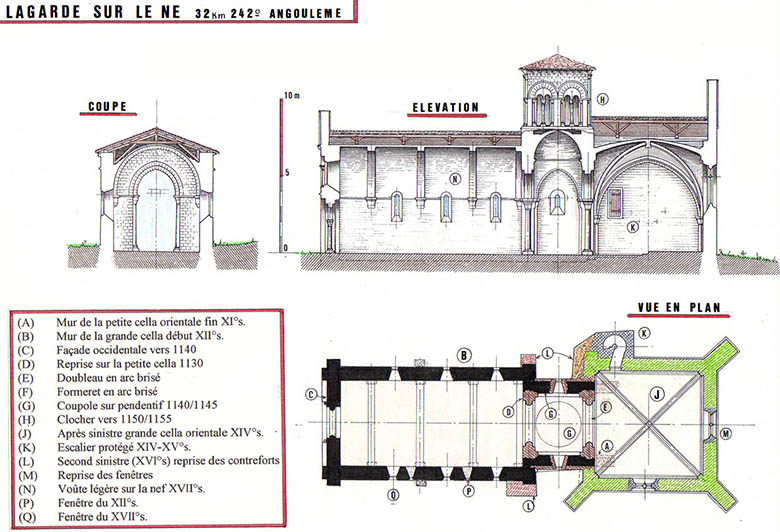

(A) Mur de la petite cella orientale fin XI°s.

(B) Mur de la grande cella début XII°s.

(C) Façade occidentale vers 1140

(D) Reprise sur la petite cella 1130

(E) Doubleau en arc brisé

(F) Formeret en arc brisé

(G) Coupole sur pendentif 1140/1145

(H) Clocher vers 1150/1155

(J) Après sinistre grande cella orientale XIV°s.

(K) Escalier protégé XIV-XV°s.

(L) Second sinistre (XVI°s) reprise des contreforts

(M) Reprise des fenêtres

(N) Voûte légère sur la nef XVII°s.

(P) Fenêtre du XII°s.

(Q) Fenêtre du XVII°s.