MOUTON

La paroisse se trouve dans le nord de l'Angoumois sur les terres les plus favorables à la culture céréalière, et l'agglomération se situe sur la rive sud de la Sonnette, petit affluent de la Charente, à peu de distance du confluent. Le terroir est desservi par six chemins rayonnant de la ferme aux champs, trois desservant la rive sud les trois autres celle du nord, au delà du franchissement. Ce dernier, naturellement emprunté par les voyageurs longeant la Charente, amène à la petite agglomération un surcroît de potentiel économique. Ainsi, les paroissiens de Mouton avaient ils les moyens de construire une église de qualité et c'est ce qu'ils firent au XII°s.

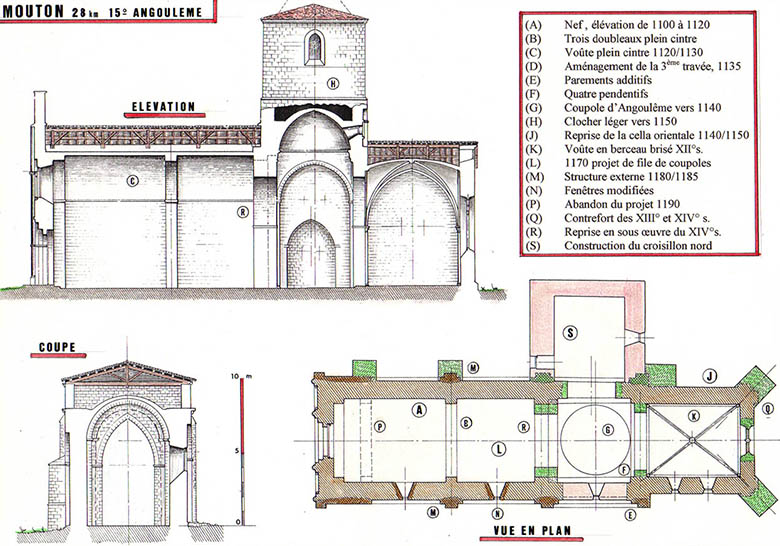

Aucune trace de l'ouvrage antérieur si ce n'est le plan d'ensemble qui correspond à deux cella axées, un parti coutumier dans les petites et moyennes agglomérations de la province. L'église actuelle est de bonne taille mais l'homogénéité de l'ouvrage, et les multiples reprises de sauvegarde, rendent difficile l'établissement d'une chronologie satisfaisante. Nous opterons pour une construction réalisée d'ouest en est sur la période 1100/1150 et des aménagements venant en fin de siècle.

Les travaux commencent par la nef dont le gros œuvre fut réalisé de 1100 à 1140. La façade et la travée clocher sont à inclure dans ce programme qui doit se superposer à la nef primitive du XI°s. Les murs sont d'épaisseur convenable mais en moyen appareil et sur des fondations de faible ampleur qui ne conviennent guère à la nature du sol constitué des alluvions du confluent où le site est établi. De 1120 à 1130, une belle voûte en berceau plein cintre vient coiffer les deux travées occidentales avec un doubleau médian et, de 1130 à 1140, une travée clocher avec coupole sur pendentifs est installée dans la partie orientale de la nef. Mais cet aménagement sur murs ordinaires et sans fondations profondes n'est pas satisfaisant; les ennuis ne tarderont pas.

Vers 1145, la petite cella orientale est reprise à l'alignement de la nef. L'ouvrage structuré de contreforts externes est coiffé d'une voûte en berceau brisé qui s'appuie sur le doubleau de la croisée.

L'église est achevée dans sa première facture et l'ouvrage donne satisfaction durant deux à trois décennies mais des mouvements inquiétants apparaissent. Les premiers vont toucher la nef où les voûtes commencent à s'affaisser et les interventions de sauvegarde seront inadéquates et désordonnées. Vers 1170, les premiers travaux sont confiés à un maçon du cru qui a travaillé sur des ouvrages à files de coupoles et l'homme de l'art propose naturellement d'aménager la nef de cette manière. 11 fait plaquer en externe des structures en arc brisé correspondant aux deux travées qu'il projette, ceci a pour effet d'augmenter l'inertie des murs et les mouvements signalés sont momentanément contenus. Mais cet ouvrage préparatoire à peine terminé, c'est la travée clocher et sa coupole qui donnent des signes d'inquiétude.

Dès que cette nouvelle menace se confirme, l'inquiétude grandit chez les paroissiens puisqu'il s'agit de l'ouvrage de référence, celui qui devait être exploité sur la nef. Puisque les deux travées semblent stabilisées, le berceau plein cintre restera en place et les travaux vont porter sur la travée clocher. Après une première intervention avec charpente interne, un provisoire qui peut durer quelques années, le procédé de sauvegarde choisi sera celui qui donne satisfaction sur la nef, soit le plaquage d'arcs sur les flancs de la travée. Cette fois ils seront double et fondés profondément, comme il se doit. Ce travail important clôture les campagnes du XII°s. et assure la sauvegarde de l'ouvrage. La solution la plus rationnelle, le contrefort, n'a toujours pas été envisagé; il semblerait que ce mode d'épaulement, pourtant très efficace, soit refusé par principe chez les constructeurs de l'époque romane dans l'Ouest. C'est seulement au XIII°s. que trois puissants contreforts seront installés sur l'élévation nord, la plus menacée semble-t-il. Sur les dernières décennies du XII°s. la petite cella orientale datant du XI°s. sera remplacée par un ouvrage rectangulaire pratiquement aligné sur les murs de la nef et de la travée clocher, la faiblesse des fondations reconnue sur les parties occidentales a marqué les esprits; la nouvelle œuvre sera traitée en conséquence et dotée de légers contreforts d'angle puis coiffée d'une voûte en berceau brisé dont les poussées sont moindres. Au XIII°s. cette dernière sera remplacée par une voûte sur croisée d'ogives de l'école angevine et les mouvements antérieurs stabilisés par deux contreforts obliques sur la partie est.

Les interventions extérieures qui ont permis de sauver la travée clocher ne suffiront pas. A une date indéterminée mais probablement au XIV°, les arcs perpendiculaires de la croisée seront repris en sous œuvre et un croisillon bas sera construit au nord. Étrangement, l'élévation sud ne sera pas sauvegardée par des contreforts identiques à ceux du nord. Ainsi, après le manque d'entretien du début du XIX°s. la nef sera sauvée par des tirants métalliques et l'affaissement actuel est considérable.

(A) Nef, élévation de 1100 à 1120

(B) Trois doubleaux plein cintre

(C) Voûte plein cintre 1120/1130

(D) Aménagement de la 3ème travée, 1135

(E) Parements additifs

(F) Quatre pendentifs

(G) Coupole d'Angoulême vers 1140

(H) Clocher léger vers 1150

(J) Reprise de la cella orientale 1140/1150

(K) Voûte en berceau brisé XII°s.

(L) 1170 projet de file de coupoles

(M) Structure externe 1180/1185

(N) Fenêtres modifiées

(P) Abandon du projet 1190

(Q) Contrefort des XIII° et X1V° s.

(R) Reprise en sous œuvre du XIV°s.

(S) Construction du croisillon nord

Mouton. L'église vue d'ensemble. Elévation sud.

Mouton. La tour croisée.

Mouton. La nef et ses parties hautes mises en défense.