VOULGEZAC

Ce village se trouve au sud d'Angoulême à proximité de la voie romaine menant de Saintes à Périgueux. Les terres sont bonnes mais la spécification céréalière est ici moins prononcée que dans le nord de la province, cependant Voulgezac sera servi par un terroir de 800 ha ce qui permettait, en condition optimum, de faire vivre 400 à 500 personnes environ. C'était donc une paroisse relativement aisée et l'église en porte témoignage.

Après avoir construit une cella selon le parti primitif rural, avec murs porteurs et couverture sur charpente, les paroissiens éprouvent le besoin d'un sanctuaire de plus grande taille et, dès la fin du XI°s. ils construisent une deuxième cella plus grande, établie à l'ouest de la première. Le volume est toujours en place mais grandement aménagé. Les travaux doivent se terminer fin XI° début X1I° par l'édification de la façade actuelle d'un traitement soigné mais rustique.

La campagne suivante commence vers 1120/1130 par la construction d'une très belle abside édifiée en lieu et place de la cella primitive; elle comprend un hémicycle prolongé d'une partie droite et l'ouvrage reçoit une structuration interne et externe très soignée mais le découpage rayonnant est original, les cinq travées se transforment extérieurement en dix arcatures sous la corniche avec des appuis sur corbeaux en intermédiaire. Par contre, le découpage rayonnant interne établi sur un périmètre naturellement plus petit est, lui, garni d'arcatures classiques mais il y a non concordance sur la partie droite. Cela prouve une volonté de très bien faire mais un mauvais tracé préalable, c'est un trait d'archaïsme qui disparaîtra vers 1135/1140, quant au cul de four il viendra plus tard.

Vers 1130, cette belle abside sera prolongée d'une travée clocher d'un traitement puissant et soigné et, dès 1135/1140, le constructeur peut établir un doubleau majeur à deux rouleaux entre abside et travée clocher. Il est en arc brisé et c'est lui qui va recevoir le cul de four de l'abside réalisé à cette époque. Cet arc de clôture, combiné à un second établi à l'occident, plus deux formerets de même profil, va permettre de coiffer la travée d'une belle coupole de l'école d'Angoulême sur pendentifs. Cette partie basse est achevée vers 1155 et, comme souvent, le clocher considéré comme une finition sera traité ultérieurement de manière rustique. Ces parties hautes, qui respectent l'aplomb des murs, sont réalisées sur un plan rectangulaire. Ces travaux menés sur le sanctuaire gênaient périodiquement l'exercice du culte qui se pratiquait alors dans la cella occidentale ce qui explique la dualité que l'on constate entre ces deux partis des églises romanes.

Ce programme devait se prolonger avec une nef à file de coupoles mais ce sont des réalisations très coûteuses et la modeste paroisse de Voulgezac en restera là, pour l'époque romane. C'est au XIII° ou XIV°s. que les constructeurs gothiques proposeront leur procédé de voûtement et Voulgezac fait appel à l'un d'eux pour aménager et voûter la vieille nef du XI°s. Un maître d'œuvre relève le défi et découpe l'espace en trois travées, perce les vieux murs pour installer des faisceaux de colonnettes doublées de légers contreforts externes mais, par prudence, il limite la hauteur de ses voûtes à 2m 80 au tailloir et 7m 10 sous la clef. Il peut ainsi bénéficier du tas de charge offert par les vieilles élévations qui culminaient à 9m environ. La composition du maître gothique est favorable et les belles voûtes sur croisée d'ogives qu'il réalise donneront entière satisfaction.

Aux XIV° et XV° s. l'insécurité engendrée par les bandes armées impose une mise en défense des églises. A Voulgezac, les élévations du XI° sont reprises sur une hauteur de 2m 30 environ et deux tourelles d'escaliers destinées à accéder au refuge seront établies latéralement. Ensuite elles seront isolées de la nef et transformées en colombier comme le volume des combles. Les édits seigneuriaux interdisaient aux ignobles de posséder des colombiers mais nul ne pouvait interdire à ces volatiles de nicher dans une église.

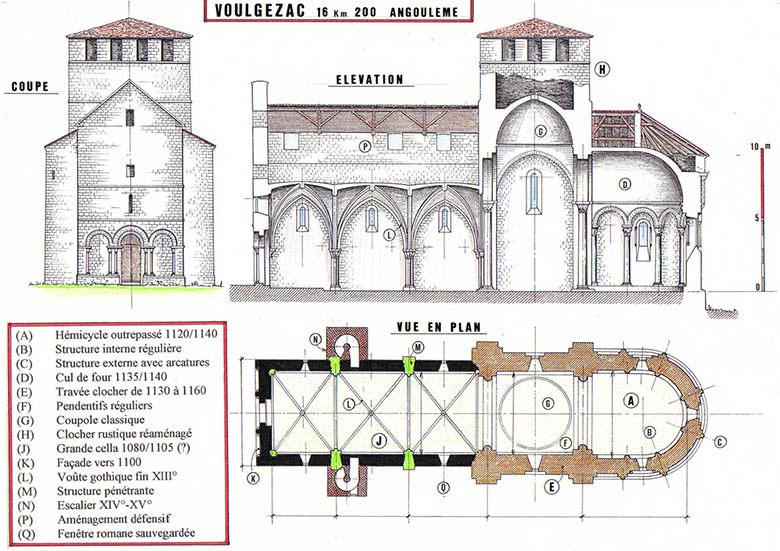

(A) Hémicycle outrepassé 1120/1140

(B) Structure interne régulière

(C) Structure externe avec arcatures

(D) Cul de four 1135/1140

(E) Travée clocher de 1130 à 1160

(F) Pendentifs réguliers

(G) Coupole classique

(H) Clocher rustique réaménagé

(J) Grande cella 1080/1105 (?)

(K) Façade vers 1100

(L) Voûte gothique fin XIII°

(M) Structure pénétrante

(N) Escalier XIV°-XV°

(P) Aménagement défensif

(Q) Fenêtre romane sauvegardée