TOUVRE

La Touvre est un petit cours d'eau qui se jette dans la Charente en aval d'Angoulême et l'une des paroisses établies sur ses rives a pris le nom de la rivière. En amont, elle change de dénomination et devient l'Echelle. Difficile de dire quelle fut la situation socio-économique de l'agglomération au XII°s. Mais les programmes qui vont se succéder dans l'édification du sanctuaire avaient une certaine ampleur pour la paroisse qui comptait de 300 à 400 habitants.

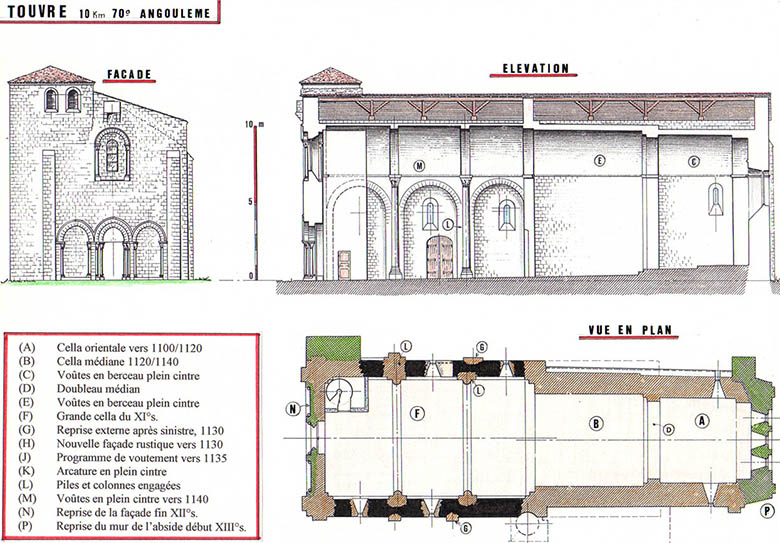

L'ouvrage a connu de nombreuses reprises et transformations au cours des siècles mais les structures les plus anciennes sont les deux élévations latérales de la grande cella qui datent du XI°s. C'était un volume de 8m de large sur 21m de long en interne avec murs porteurs et couverture sur charpente, construit sur la seconde moitié du siècle et dans le prolongement d'une petite cella orientale conservée en guise de sanctuaire. Les premières modifications porteront sur cette dernière qui sera reprise en puissance sur les premières décennies du XII°s, vers 1100, et voûtée en plein cintre. Sa largeur interne est de 5m 60 pour des murs de l m 40 à l m 50 d'épaisseur, ce qui constitue une composition statique satisfaisante.

A l'achèvement de cette première transformation, vers 1120/1125, le maître d'œuvre est satisfait et les paroissiens également ainsi le chantier sera prolongé au détriment de la vieille nef sur une longueur de 7m et pour une largeur interne de 6m mais le plan est en très léger trapèze ; la largeur est de 6m 15 lors du raccordement sur la vieille nef. Cette fois encore, cette seconde travée est voûtée en berceau plein cintre sur des murs de lm 40 d'épaisseur. La composition est toujours rationnelle et les deux campagnes sont séparées par un doubleau établi sur piles engagées: achèvement de cette partie orientale vers 1140.

Cependant, au cours de la seconde campagne, vers 1130, un sinistre endommage gravement la vieille nef. Les paroissiens dont les moyens demeurent limités doivent engager une restauration d'urgence, la façade est reprise fondamentalement mais en structure légère tandis que la nef rapidement relevée se verra flanquée de raidisseurs externes. Ceci fait l'ouvrage est préservé et coiffé d'une charpente mais les risques demeurent et un maître d'œuvre audacieux va proposer de voûter l'ensemble sur trois travées courtes. Pour ce faire, il plaque en interne des piles et colonnes engagées surmontées d'arcatures et installe une voûte sur doubleau. L'ouvrage va-t-il tenir dans le temps? C'est peu probable. Cette reprise sur les vieilles structures du XI° doit s'achever vers 1145 et nous pouvons supposer qu'un comble unique vient coiffer l'ensemble de l'ouvrage.

A la fin du XII°s. la façade refaite en urgence paraît bien rustique. Elle sera aménagée avec trois arcatures basses en arc brisé flanquant les anciennes maçonneries, tandis que la petite fenêtre haute est, elle aussi, surchargée d'une arcature. Sur la partie orientale du chevet, le mur pignon sera repris et garni de trois grandes fenêtres gothiques. Ces aménagements ultimes marquent la fin du gros œuvre. Au bas Moyen Age, les parties hautes sont aménagées en refuge accessible par un escalier à vis établi sur le flanc sud. Il sera volontairement démonté à une date indéterminée et un nouvel escalier léger sera construit à l'angle nord ouest de la nef. Là se trouve un très puissant contrefort dont le couronnement sera transformé en faux clocher.

(A) Cella orientale vers 1100/1120

(B) Cella médiane 1120/1140

(C) Voûtes en berceau plein cintre

(D) Doubleau médian

(E) Voûtes en berceau plein cintre

(F) Grande cella du XI°s.

(G) Reprise externe après sinistre, 1130

(H) Nouvelle façade rustique vers 1130

(J) Programme de voutement vers 1135

(K) Arcature en plein cintre

(L) Piles et colonnes engagées

(M) Voûtes en plein cintre vers 1140

(N) Reprise de la façade fin XII°s.

(P) Reprise du mur de l'abside début XIII°s.