VINDELLE

En amont d'Angoulême, la Charente dessine de vastes méandres sur des dépôts alluvionnaires fertiles et c'est sur le second, face au village de Balzac la Chapelle, que se trouve la paroisse de Vindelle. Les bonnes terres environnantes forment un terroir de 800 à 1000 ha aptes à diverses cultures et notamment céréalières. L'agglomération s'est installée sur un petit cours dérivé et les agriculteurs disposent de quatre chemins menant de la ferme aux champs ainsi que d'un franchissement. Aux XII° et XIII°s. il y avait là de 500 à 600 personnes et l'église romane témoigne de leur aisance.

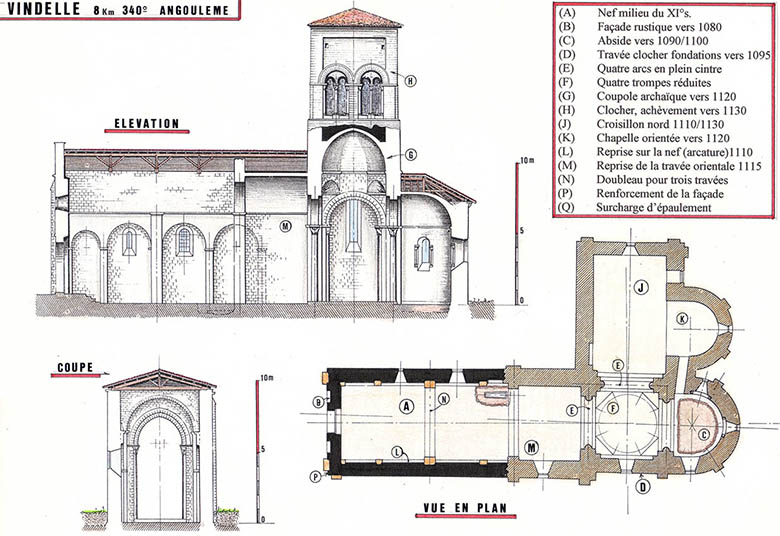

Les parties les plus anciennes de l'ouvrage sont les travées occidentales de la nef dont les élévations datent du milieu du XI°s. au plus tard. La façade rustique doit clôturer cette campagne vers 1070 mais les deux piles engagées externes sont postérieures. Des fouilles menées à l'intérieur, ont mis au jour un sarcophage antérieur à l'ouvrage. A l'origine, cette nef était prolongée vers l'est par une deuxième cella établie sur un axe différent et c'est elle qui sera mise en cause vers 1090. S'agissait-il déjà d'un transept avec abside en hémicycle comme à Saint Martial de Vitaterne? C'est probable puisque l'ouvrage nouveau reprendra le même plan au sol mais avec beaucoup plus d'ampleur.

Cette campagne commence avec l'édification d'une belle abside en hémicycle prolongé garni de trois fenêtres et de deux contreforts externes. Aucune structuration interne mais des murs épais en moyen appareil. Ce nouveau sanctuaire était coiffé d'un cul de four en blocage qui sera repris tardivement. Achèvement vers 1110. Dès 1095/1100, une travée clocher est implantée dans le prolongement de l'abside, son plan est régulier et le premier niveau possède de beaux arcs en plein cintre à deux rouleaux. Sur ces bases, nous trouvons quatre trompes réduites portant une coupole d'un profil légèrement brisé; c'est un ouvrage de l'école d'Angoulême qui doit se substituer à une première coupole en blocage édifiée vers 1110/1115. La travée est surmontée d'un beau clocher carré dont la partie médiane est ouverte de huit baies géminées ultérieurement endommagées. Achèvement du clocher vers 1125/1130.

Parallèlement, vers 1110, et sans doute pour respecter le plan ancien, un grand croisillon nord avec une importante chapelle orientée est entrepris. C'est un travail important et soigneusement réalisé avec un berceau plein cintre sur le croisillon et un cul de four sur la chapelle orientée. Cependant, la fin de ce chantier doit tarder; achèvement vers 1135. Entre temps, les paroissiens demandent que l'on travaille sur la vieille nef jusqu'alors négligée. Le maître d'œuvre choisit de renforcer les élévations du XI0 avec des piles engagées internes reliées par des arcatures plein cintre; une formule assez prisée à la charnière des deux siècles où l'on se dit que mieux vaut installer les structures en interne plutôt qu'en externe afin de réduire la portée de la voûte. D'autre part, dans l'un et l'autre cas, cette manière de faire est également celle qui engendre le moins de gêne pour les offices journaliers.

Ces travaux seront menés à bien sur les deux élévations flanquées de quatre grandes arcades plus une petite ainsi qu'une grosse pile centrale destinée à porter un doubleau majeur. C'est lui, sans doute, qui va mettre en évidence la faiblesse des vieilles élévations et, vers 1115/1120, les travaux sont mis en attente. Quelques années plus tard, la travée orientale sera fondamentalement reprise avec des murs puissants. La première section est constituée d'une travée longue couvrant une arcature et demie des aménagements antérieurs, elle sera rapidement coiffée d'une puissante voûte en berceau et ce travail a peut être pour effet d'épauler le clocher dont la hauteur est devenue considérable.

Le projet d'ensemble était sans doute de prolonger ce nouvel ouvrage afin de réaliser trois travées exploitant l'ancien doubleau majeur mais les travaux du croisillon nord absorbent toutes les disponibilités et, vers 1140, les travaux s'arrêtent. La reconstruction de la nef, ainsi que la réalisation d'un second croisillon au sud, sont abandonnées. Cette interruption de chantier nous permet de comprendre les aménagements successifs qui sont à l'origine de la plupart des églises romanes de l'ouest. Enfin, ce sanctuaire se trouve sur un ancien vicus romain, des fouilles menées sous l'abside ont mis au jour des témoignages de cette époque.

(A) Nef milieu du Xl°s.

(B) Façade rustique vers 1080

(C) Abside vers 1090/1100

(D) Travée clocher fondations vers 1095

(E) Quatre arcs en plein cintre

(F) Quatre trompes réduites

(G) Coupole archaïque vers 1120

(H) Clocher, achèvement vers 1130

(J) Croisillon nord 1110/1130

(K) Chapelle orientée vers 1120

(L) Reprise sur la nef (arcature)l 110

(M) Reprise de la travée orientale 1115

(N) Doubleau pour trois travées

(P) Renforcement de la façade

(Q) Surcharge d'épaulement

Vindelle. Vue d'ensemble. Elévation sud.