AUBAZINES

Dominant les gorges du Cairoux, un petit affluent de la Corrèze, Aubazines n'a pas d'origines antiques attestées mais cette position dominante a peut être servi de refuge lors du Bas Empire. Le site survit modestement sur les siècles qui vont suivre et la brève renaissance carolingienne ne change guère le statut de cette petite acropole. Au XI°s., vers 1084, un dénommé Etienne naît dans le pays Limousin, sa vocation religieuse est précoce et après une bonne formation il sera ordonné prêtre. Cependant, le grand élan religieux de l'époque romane ne lui convient pas, trop engagé dans les affaires du siècle lui semble-t-il et, vers 1110, il se retire dans les gorges du Cairoux avec un autre prêtre dénommé Pierre, également avide d'isolement. Leur installation est précaire mais de nombreux disciples viennent les rejoindre et la petite communauté s'organise mais le lieu qui convenait à deux ermites n'est plus satisfaisant pour plusieurs dizaines de religieux.. Ils vont se rapprocher de ce monde qu'ils avaient fui et s'installer sur l'éperon d'Aubazines, mais à l'écart de la population.

Comme cette communauté n'offre que peu de services aux villageois ces derniers la néglige également et la vie est particulièrement difficile. A cette époque, l'Ordre de Cluny propose ses services à toutes les communautés en difficulté et les invite à suivre un chemin qui mène à la réussite. Cependant, en ce début du XII°s. un grand trouble parcourt certaines consciences. Faut-il, avec les Bénédictins français poursuivre cette prise en mains religieuse de la société occidentale, s'investir dans les affaires politiques et partir en croisade ou se référer en toute rigueur à l'enseignement du Christ et se vouer à la prière tout en se consacrant aux pauvres et aux démunis? Certes le bilan des Clunisiens nous apparaît aujourd'hui comme une réussite mais tout mouvement de cette ampleur laisse nécessairement de côté ceux qui n'ont pas eu les moyens ou la volonté de s'engager dans les profondes réformes proposées. Ils se lamentent, mais bien peu les écoute jusqu'au jour où un certain Bernard, fils du Sieur des Fontaines, près de Dijon, va rassembler ces mécontents et les dresser contre les Bénédictins de Cluny. Il invective les grands abbés de l'Ordre et leur reproche de laisser leurs pauvres, nus, afin de couvrir leurs églises d'or.

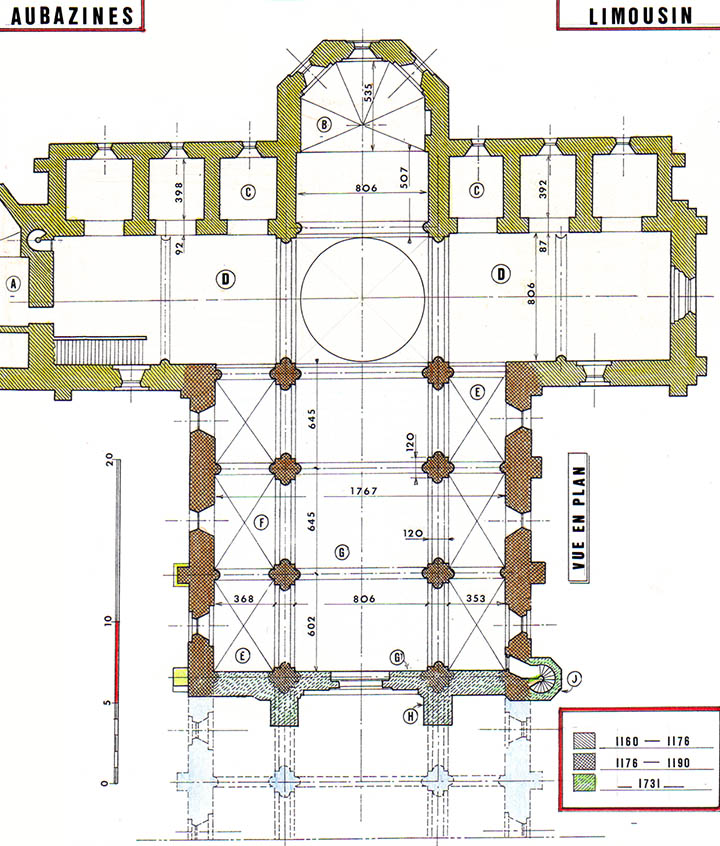

Les prêches de Bernard sont véhéments mais ils n'ont que peu d'écho alors il appelle d'autres religieux à venir le rejoindre afin de constituer une communauté qui s'installera en un lieu marécageux au sud de Dijon, ce sera l'abbaye de Cîteaux. Ensuite, ces contestataires vont pratiquer de la même manière que les Clunisiens qu'ils avaient tant décriés et mener une politique d'expansion. Ils proposent également leurs services aux communautés en difficulté et aux autres. C'est ainsi qu'ils prennent contact avec Etienne, à Aubazines, mais celui ci manifeste quelques réticences et c'est à l'approche de sa mort, en 1147, qu'il accepte de se joindre aux Cisterciens. Il meurt en 1154 et les travaux de la nouvelle abbaye commencent deux années plus tard en 1156. S'agit-il des bâtiments conventuels ou de l'abbatiale elle-même? Nous l'ignorons mais une chapelle fut consacrée en 1176 et peut être est-ce celle qui flanque le croisillon nord. Dans ce cas, les travaux de l'abbatiale ne commencèrent que dans la décennie qui suivit, soit vers 1160/1165.

L'ABBATIALE D'AUBAZINES

Etienne d'Aubazines fut rapidement considéré comme un saint homme et sa sépulture attira bon nombre de pèlerins se dirigeant vers Conques et Toulouse. Cet afflux de petites gens ne plaisait guère à ces intellectuels de la pensée religieuse que sont les Cisterciens mais il fallait tenir compte de cet énorme mouvement populaire que Bernard de Clairvaux, lui même, avait encouragé afin d'appuyer la reconquête de la péninsule ibérique. Le plan de l'ouvrage portera le signe de cette adaptation mais avec réserve.

Le maître d'oeuvre abandonne le traditionnel chevet plat qui était de règle dans toutes les abbayes où les Cisterciens étaient libres de leur choix mais ils n'adoptent pas pour autant l'abside avec déambulatoire et chapelles rayonnantes, si pratique pour le long défilé des pèlerins. L'ouvrage comporte une abside polygonale et un grand transept qui reçoit six chapelles orientées de plan carré sur sa face orientale. Où se trouvaient les reliques de Saint Etienne? Sans doute dans la première chapelle construite et qui subsiste sur le croisillon nord.

L'abside polygonale est éclairée par trois fenêtres à fort embrasement mais sans mouluration excessive et sa voûte soigneusement appareillée respecte le polygone. La partie droite qui suit est plus haute mais la liaison se fait sans doubleau, le mur pignon percé de trois petites fenêtres repose directement sur l'appareillage de la voûte de section brisée et c'est un archaïsme voulu, cette partie droite est voûtée d'un berceau également brisé et clôturé par un doubleau côté croisée. Ici les deux piles orientales sont intégrées aux maçonneries et, côté nef, elles sont traitées au plus simple: un noyau carré flanqué de quatre colonnes engagées. Enfin, sur les quatre arcs brisés élevés sur ces piles, nous trouvons une coupole sur pendentifs à la manière du Périgord. Les croisillons sont voûtés d'un berceau brisé avec doubleau médian reposant sur une simple colonne engagée à l'ouest et sur un corbeau au dessus des chapelles orientées. L'accès à ces dernières se fait sous un arc à simple rouleau portant directement sur la pile médiane, ces chapelles sont carrées ou rectangulaires seulement éclairées d'une petite fenêtre axiale et voûtées d'un berceau brisé.

L'ouvrage est d'un dépouillement extrême et c'est le fruit d'un programme. Après avoir condamné la richesse de l'architecture clunisienne, les Cisterciens se sont trouvés pris au piège de leur critique. Comment réaliser une œuvre à l'épreuve du temps comme il se doit pour un sanctuaire, tout en s'affranchissant des progrès du siècle?. Ils y parviendront en concevant des ouvrages très simples dans leur développement et réalisés selon des procédés archaïques propres au XI°s

LA NEF D'AUBAZINES

Après les parties orientales le maître d'œuvre réalise une belle nef a six travées dont trois vont disparaître en 1731. Cette fois il abandonne le berceau latéral dont le modèle se trouvait à Fontenay mais ce n'était qu'une copie du narthex de Cluny II réalisée peu après l'an 1000. Ce parti sera exploité dans l'abbaye voisine, à Bénévent l'Abbaye mais, à Aubazines, le programme choisi fera la synthèse entre les puissants bas côtés que l'on trouve en Bourgogne du Nord et le parti traditionnel de l'Ouest avec trois vaisseaux sous un même comble qui condamne les fenêtres hautes.

Les piles de la nef sont les mêmes que celles de la croisée, gros volume proche du carré avec quatre colonnes engagées qui portent de puissantes archivoltes en arcs brisés à double rouleaux. Les bas côtés cloisonnés de doubleaux, également en arcs brisés, sont coiffés de voûtes d'arêtes sur plan barlong dont le berceau perpendiculaire est naturellement surhaussé. Le constructeur aligne les trois tailloirs externes de la pile et les maçonneries du bas côté se trouvent situées trop bas pour épauler le grand berceau brisé avec doubleaux à simple rouleau qui coiffe la nef. Il est percé de petites baies à sa base. Les résultantes externes seront reprises par de bons contreforts appareillés et c'est la taille réduite du pas des travées (6m 40 contre 8m 30 à Beaulieu) qui favorise la tenue de la voûte.

Si l'abbatiale d'Aubazines fut entreprise comme nous l'avons suggéré vers 1160, son achèvement doit coïncider avec la fin du XII°s., c'est un temps où le grand mouvement de pèlerinages vers la Galice s'essouffle et le culte de Saint Etienne d'Aubazines va s'estomper également.

Au début du XII°s. un dénommé Etienne né vers 1084 s'installe en ermite à proximité d'Aubazine où les Cisterciens arrivent vers 1140. Etienne les rejoint en 1147 et meurt en 1150. Les pèlerins affluent sur son tombeau et les travaux de la grande abbatiale commencent vers 1160. En 1176, la chapelle nord (A) reçoit les reliques d'Etienne ce qui sous entend que l'abside (B) et les six chapelles orientées de plan rectangulaire ( C) ainsi que le transept (D) sont déjà édifiés. Suit une nef à six travées où les Cisterciens abandonnent le parti traditionnel issu de Fontenay et optent pour des bas côtés (E) coiffés de voûtes d'arêtes (F) et un berceau brisé avec doubleau (G) sur la grande nef. Réalisation de 1175 à 1200. Les trois travées occidentales de la nef disparaissent en 1730, d'où l'édification de la façade (G) avec contrefort (H) et tourelle d'escalier (J).