BENEVENT L'ABBAYE

Le site se trouve au centre d'un petit massif qui donne naissance à plusieurs ruisseaux rayonnants et l'agglomération est dominée par le Puy du Goth, point culminant à 546m. Elle bénéficie donc de résurgences naturelles et sa viabilité est bonne. Cependant nous sommes dans une région où l'articulation rurale, dite celtique, domine avec de nombreuses petites exploitations centrées sur de modestes terroirs et rien ne justifiait la formation d'une bourgade sur la hauteur. Parmi les hypothèses les plus satisfaisantes, nous dirons qu'il y avait là, au Bas Empire, un petit hameau de dix à quinze foyers qui fut visité vers le VI°s. par un prêcheur bien inspiré et cet homme fonda le lieu de culte qui manquait aux cent à deux cents familles nouvellement converties résidant à proximité. La première église liée au cimetière était sans doute fidèle au parti primitif rural et sera désormais le centre religieux d'un environnement qui va se développer dans les siècles à venir. Ce phénomène est courant en ces régions centre et le cours de la Creuse compte un certain nombre de petites églises qui n'auront pas la chance de se transformer en grande abbaye.

Dès le Carolingien, les marchands ambulants pénètrent ces régions isolées afin de proposer des produits nouveaux et notamment de l'outillage métallique fabriqué dans les provinces du Nord. Le petit hameau doit les accueillir favorablement, les marchés deviennent réguliers et quelques artisans locaux s'installent dans l'agglomération qui porte désormais un nom: Cegonzolas. Le X°s. sera ici, comme en bien d'autres provinces, une période de déclin mais, dès l'an Mille, la renaissance s'installe et en 1028, Bernard Guy, un noble du cru installe la première communauté religieuse, sans doute des chanoines. Cependant son existence sera éphémère puisque le 8 novembre 1080, l'évêque de Limoges accorde la fondation, alors considérée comme un prieuré, à une nouvelle communauté menée par Raymond Boson, à charge pour elle de construire une église.

L'édifice précédant étant sans doute ruiné, les nouveaux occupants vont accomplir leur mission et recevoir de Bénévent en Italie une relique de Saint Barthélémy. C'est alors que les pèlerins qui empruntent les itinéraires de concentration menant vers la route de Tours aux Pyrénées font halte en ce lieu qui prendra désormais le nom de Bénévent. Cependant, le facteur déterminant fut sans doute l'intérêt que les cisterciens portèrent à ce prieuré isolé. Vers 1140 l'Ordre tente de s'imposer face aux Clunisiens tout puissants et les petites communautés secondaires ne sont pas à négliger. Les disciples de Saint Bernard s'installent sur le lieu et construisent, dès cette époque, la grande abbatiale que nous voyons aujourd'hui.

L'ABBATIALE DE BENEVENT

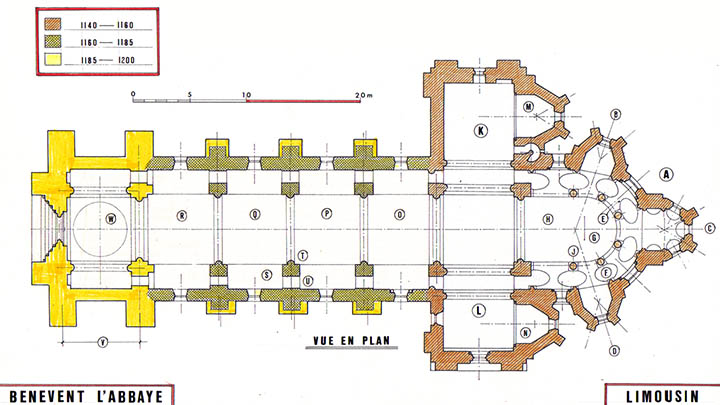

L'abbatiale est l'œuvre d'une seule campagne menée méthodiquement d'est en ouest avec rigueur et, semble-t-il, de gros moyens. Le chevet comporte déambulatoire et trois chapelles rayonnantes et le plan mélange archaïsme et innovation, le dessin de l'hémicycle et du mur extérieur forme deux tracés concentriques mais le découpage rayonnant n'est pas orthodoxe. La chapelle axiale plus grande que les deux autres est de plan polygonal avec partie droite et trois fenêtres. Le développement se poursuit avec deux travées intermédiaires de bonne taille puis deux chapelles externes qui sont toujours de plan polygonal mais leur dimension plus modeste ne leur accorde qu'une seule fenêtre. D'autre part, leur axe rayonnant ne correspond pas au centre de l'hémicycle. Maladresse? Non puisque les six colonnes du sanctuaire sont disposées de manière à faire face au découpage des travées, c'est donc de l'empirisme bien maîtrisé. L'hémicycle est prolongé d'une partie droite afin que les chapelles externes n'interfèrent pas avec celles du transept.

Sur ce plan qui sort véritablement des options coutumières, le traitement en élévation sera de caractère archaïque. Les chapelles reçoivent une voûte en blocage sans doubleau et le déambulatoire un berceau annulaire dissocié des voûtes des chapelles. Enfin, le sanctuaire et la partie droite sont voûtés d'un berceau de profil brisé lui aussi dépourvu de doubleau. Nous pouvons imaginer que le maître venu de Bourgogne et accoutumé aux chevets plats qui sont de règle au sein de l'Ordre s'est vu imposer un dessin totalement différent et correspondant aux besoins des pèlerinages. Il a rapidement maîtrisé ce problème nouveau, tracé son hémicycle et choisi des chapelles polygonales comme il en voyait en Périgord, pour le reste, il s'en tiendra au traitement rustique mais soigné alors de règle chez les Cisterciens. Le résultat est très satisfaisant.

Au delà de ce chevet à grand développement, nous trouvons le traditionnel transept. Le croisillon nord reçoit une chapelle orientée de plan polygonal mais avec une seule fenêtre axiale, un escalier à vis s'insère entre cette chapelle et le bas côté du chevet. Le croisillon sud de moindre envergure comporte également une chapelle orientée de plan polygonal avec une seule fenêtre axiale mais elle est plus modeste que celle du nord. L'ensemble est voûté d'un berceau de profil brisé avec doubleau dans l'axe des murs extérieurs. Enfin, la croisée portée par quatre arcs de profil brisé reçoit une tour lanterne établie sur pendentif où l'octogone percé de huit fenêtres est coiffé d'une coupole. A l'extérieur, le couronnement est incertain. Au XIX°s. l'abbatiale fut énergiquement restaurée par le célèbre architecte Abadie qui voulut imposer sa marque et nous voyons aujourd'hui un dôme avec appareillage en écailles et un lanternon très caractéristique du romano byzantin imaginé par le maître. Ces travaux furent soigneusement réalisés mais discutables quant au choix esthétique.

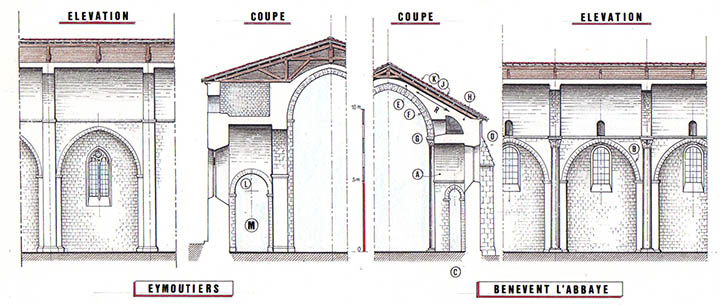

L'ouvrage se poursuit avec une nef longue de quatre travées sur un pas régulier dont le grand berceau central de profil brisé et doubleau à simple rouleau est basé sur des arcs perpendiculaires. Ces derniers sont traités au plus simple, sans archivolte, mais suffisamment profonds pour réserver un étroit passage dans les piles. Nous avons vu ce procédé adopté à Saint Léonard de Noblat puis à Saint Junien mais, à Bénévent, il est réalisé avec une extrême rigueur et bien fidèle à l'esprit cistercien. Ce fut le choix du constructeur de Fontenay qui lui même s'était inspiré du narthex de Cluny II réalisé dans les décennies de l'an Mille.

La première couverture était en lauzes maçonnées sur l'extrados. Sur la partie faisant office de bas côté, un demi berceau de contrebutement assurait aux rampants une pente régulière. Le volume ainsi créé entre voûte et demi berceaux était aéré par de petites baies donnant sur la nef à la base du grand berceau. A l'extérieur, les poussées déjà convenablement absorbées par le volume d'inertie étaient également épaulées par des contreforts de taille moyenne qui seront ultérieurement renforcés mais avec des désaxements variables. Cette formule de voûtement est théoriquement satisfaisante mais les infiltrations d'eau entre les lauzes engendrent des ruptures lors des violents coups de gel, phénomène coutumier dans ces régions, la parade était simple il fallait désolidariser les lauzes de la maçonnerie afin d'assurer la ventilation de cette dernière.

La cinquième travée est affectée à une tour clocher comme à Saint Junien ou au Dorat. Cette option deviendra l'un des caractères des plans du roman limousin. Les piles côté nef sont naturellement plus puissantes que leurs voisines et porteront trois arcs destinés au clocher, celui vers la nef est à double rouleau , les deux autres, à simple rouleau, viennent structurer les berceaux des bas côtés. Sur cette base rationnelle, le constructeur établit une coupole sur pendentifs puis une tour clocher. L'ensemble sera épaulé par six puissants contreforts, ceux de façade encadrant le porche d'accès. Bien que légèrement décalés par rapport aux axes intérieurs, ces contreforts sont peut être dans leur volume d'origine. Ici, les restaurations du XIX°s nous privent d'éléments de jugement. Là également, l'architecte du XX°s. a voulu laisser sa marque en coiffant le clocher d'une couverture en bardeau. Chacun son style.

Rendue célèbre par ses reliques et les nombreux pèlerins de passage, l'abbaye de Bénévent s'imposera comme l'un des grands centres religieux du Limousin mais la bourgade restera dépendante du contexte socio économique rural et ne dépassera jamais l'état de bourgade.

L'abbatiale actuelle est une œuvre de bonne facture mais les options choisies sont d'une grande austérité et nous verrons ici la griffe des Cisterciens. Les travaux commencent par le chevet vers le milieu du XII°s. vers 1140/1145. L'ouvrage est à grand développement (A) avec trois chapelles rayonnantes (B,C,D) déambulatoire (E) voûté en berceau annulaire (F) et un sanctuaire (G) prolongé d'une partie droite (H) avec six colonnes (J). Suit un transept avec croisillons débordants (K,L) d'inégale importance. Deux chapelles orientées (M5N) et un escalier à vis intégré. Toutes les chapelles sont sur plan polygonal, achèvement vers 1160. Suit une nef à quatre travées (O,P,Q,R) avec berceau perpendiculaire (S) sur piles (T) dégageant un passage (U). C'est une composition typiquement cistercienne. Achèvement des quatre travées vers 1180/1185. Enfin l'ouvrage est clôturé à l'occident par une puissante travée clocher (V) avec coupole sur pendentifs (W) Achèvement vers la fin du siècle.

Le principe du berceau perpendiculaire magistralement mis en œuvre par les Cisterciens à Fontenay, en Bourgogne, sera exploité à la nef de Bénévent l'abbaye. Programmation vers 1165. Le berceau perpendiculaire (A) est en arc brisé (B) mais sans structuration. L'œuvre s'inspire directement du modèle bourguignon. Nous trouvons également le passage (C) et le contrefort (D). Le grand berceau longitudinal (E) avec doubleau (F) se trouve basé au niveau haut du bas côté (G) et la réaction (R) se trouve mal épaulée, d'où le choix du demi berceau de contrebutement (H) qui permet également d'obtenir un rampant unique (J) favorable à une couverture de lauzes maçonnées (K). Mais quelle fixt la raison du choix? Les impératifs architectoniques ou la bonne disposition destinée à la couverture? Nous dirons que les impératifs de couverture se révéleront favorables à la tenue. Nous retrouvons le même principe à la nef d'Eymoutiers, mais avec un arc (L) dégageant le bas côté (M). Réalisation tardive fin XII°s.

Bénévent l'Abbaye. Vue d'ensemble, narthex, nef et croisée.

Bénévent l'Abbaye. Le chevet avec les chapelles rayonnantes.

Bénévent l'Abbaye. Vue de l'élévation sud avec nef et tour de croisée.

Bénévent l'Abbaye. Vue interne. La nef voûtée et son épaulement par berceau perpendiculaire

Bénévent l'Abbaye. La coupole du narthex.

Bénévent l'Abbaye. La tour lanterne de la croisée.