LE DORAT

Si les bourgs de Saint Junien et de Saint Léonard de Noblat doivent leur origine et leur développement au cheminement coutumier qui suit la vallée de la Vienne, l'abbaye du Dorât se trouve au milieu des terres, hors toute rivière ou cours d'eau. Le site correspond à une légère dépression permettant une collecte de surface et cela a suffi à sa viabilité, les puits donnant de petites quantités d'eau potable. Est-ce l'unique raison de la fixation humaine en ce lieu? Sans doute pas. Il existait à l'époque romaine une liaison directe Poitiers/Limoges mais son tracé n'a jamais été certain. La première représentation rigoureuse sur un fond de plan, avec courbe de niveau, est celui de la Table de la Lyonnaise et le dessinateur s'est trouvé face à la difficulté inhérente à ce genre de travail. En certaines régions, il faut éviter les lieux où la nature du terrain est incompatible et, pour ne pas prendre de risques, l'auteur a suivi sensiblement le tracé de la nationale 147. L'option est bonne mais il y eut sans doute un autre itinéraire de moindre importance joignant Chauvigny à Limoges qui desservait le site du Dorat. Il se retrouve aujourd'hui dans le tracé de la D 54 puis de la D 25.

D'autre part, nous sommes à l'extrême limite des fonds granitiques du Massif Central et proches des bonnes terres du Poitou et si l'agriculture a toujours été pratiquée de manière celtique, avec petites exploitations disséminées, les sols y sont beaucoup plus favorables. Chaque petite fermette, bien gérée, peut faire vivre un troupeau d'une dizaine de têtes de bovidés. Mais ceci n'est pas suffisant pour fixer les artisans et commerçants qui doivent s'établir sur un site favorable afin que les ruraux puissent venir à eux. C'est la naissance du bourg et la petite agglomération du Dorat sera choisie à cet usage.

A l'époque Carolingienne, il est question de Scotorium, ce qui semble indiquer que le premier lieu de culte fut établi par des moines de la discipline de Saint Colomban, venus d'Outre Manche. Après avoir fondé une première communauté, ces religieux vont construire une église paroissiale à l'usage des fidèles du bourg. La fin du X°s. sera favorable pour la communauté puisque l'abbé du Dorat, Saint Israël, ami du Pape Sylvestre II (Gerber d'Aurillac) reçut de ce dernier mission de relever les ruines de Saint Junien. Nous sommes alors en 995, environ. Quelques années plus tard, vers 1010, l'abbaye et l'agglomération ont pris suffisamment d'importance pour justifier une querelle entre Bernard de la Marche et Hugues de Lusignan. Comme souvent à cette époque, la soldatesque engagée dans l'affrontement va transformer la florissante agglomération en un champ de ruines dont les protagonistes vont se désintéresser.

Une nouvelle abbatiale est mise en chantier en 1013 mais la communauté peine à se relever et l'abbé du Dorat a sans doute vu très grand, l'ouvrage sera long à construire et la consécration n'intervient qu'en 1063. La cérémonie eut lieu sous le triple patronage des évêques de Poitiers, de Limoges et de Lisieux. Il ne reste rien de cette grande abbatiale mais le transept actuel correspond à l'empreinte du précédent et servira de point de transition lors des aménagements du XII°s. Le bourg et l'abbaye connaissent un développement rapide et le cours moyen de la Gartempe, l'une des voies naturelles menant de Tours à Limoges par Saint Savin, amène des pèlerins en grand nombre. En 1108, un nouveau programme est mis en chantier, l'œuvre comportera un chevet à grand développement avec déambulatoire et trois chapelles rayonnantes, l'ancien transept réaménagé et une grande nef.

L'ABBATIALE DU XII°S.

Les travaux commencent naturellement par la crypte. Son traitement est rustique, avec une majorité de blocage, mais c'est une œuvre remarquablement conçue et conforme au programme du niveau supérieur. Certes, l'ensemble rayonnant est établi sur axe, c'est une option peu favorable, mais le constructeur fut sans doute contraint par l'existant et se sortit magistralement de cette difficulté. Les trois chapelles rayonnantes sont de grande taille mais en léger fer à cheval ce qui permet de dégager deux petites travées intermédiaires avec fenêtres, ensuite, et pour obtenir des voûtes d'arêtes de dessin satisfaisant, le maître du Dorat établit les colonnes du sanctuaire en conformité avec le découpage externe, soit avec des entrecolonnements alternés : trois grandes arcades et deux petites afin d'obtenir des plans en trapèze réguliers. C'est la première réalisation de ce genre, une innovation remarquable et les voûtes d'arêtes seront d'un dessin optimum.

Les arcades du sanctuaire sont hautes et les retombées de voûtes graciles ainsi pouvait-on craindre les mêmes problèmes que ceux rencontrés à Saint Léonard de Noblat mais, là encore, le maître d'œuvre a su éviter l'écueil avec un volume légèrement aménagé et un excellent traitement du blocage supprimant ainsi toutes les résultantes internes, hors la demi couronne en compression.

Comme dans la majorité des chevets de l'Ouest, le sanctuaire est conçu aveugle. Cul de four et berceau contiguë, tous deux de profil brisé, sont installés directement au dessus du niveau d'arcades. Cependant, la couverture du déambulatoire prévue en lauzes va justifier une maçonnerie portante en demi berceau et le volume ainsi créé ouvrira sur le sanctuaire par cinq petites baies. Cette double construction qui ventile les maçonneries est excellente pour leur tenue dans le temps. L'idée semble naître en Poitou à Saint Pierre de Chauvigny, vers la fin du XI°s. mais c'est l'architecture du Limousin fidèle aux couvertures en lauzes qui en fera le meilleur usage.

A l'époque où sont réalisées les parties hautes du chevet, le constructeur installe deux grandes chapelles orientées sur le mur est du transept. Elles sont de même facture que les précédentes mais avec une section droite et non en fer à cheval.

L'élévation de la travée droite prolongeant le grand hémicycle est portée par des arcs en plein cintre à simple rouleau. Au contact des piles orientales de la croisée ils se transforment en retombée caractérisée (piles engagées), les trois autres faces étant garnies de colonnes engagées avec chapiteaux. Les deux supports occidentaux sont exactement semblables et reçoivent également les archivoltes à simple rouleau. Sur ces quatre piles relativement graciles, nous trouvons quatre grands arcs de profil brisé mais cette fois à double rouleau qui sont réunis par des pendentifs incurvés à la manière du Périgord. Cette base circulaire porte une très belle tour lanterne percée de huit grandes fenêtres en plein cintre, abondamment moulurées qui retrouve le plan octogonal traditionnel, mais l'ensemble est établi sur angles contrairement à la coutume. Ce premier niveau est voûté d'une coupole et le second sera constitué d'un octogone aveugle enfin, le troisième, percé de huit grandes fenêtres géminées se trouve coiffé d'une pyramide de pierres de très belle facture. La charge sur les piliers est donc considérable mais la qualité de l'appareillage et l'excellence des matériaux choisis assurent une bonne tenue.

Lors de cette même campagne, le mur occidental du transept, sera, lui aussi, repris et les deux croisillons voûtés avec des sections de berceaux brisés, un doubleau délimitant la partie correspondant aux bas côtés. Enfin, les murs pignons seront sommairement aménagés ce qui imposera des reprises ultérieures.

Afin d'épauler la croisée la première travée de la nef sera incluse dans le programme, l'élévation est portée par une grande archivolte en arc brisé à simple rouleau. Sur les murs externes nous trouvons de grandes fenêtres en plein cintre abondamment moulurées selon le parti choisi. La travée est longue et les bas côtés sont fortement rectangulaires, 1 sur 3, et la voûte d'arête cloisonnée de doubleaux se trouve surhaussée dans des proportions considérables. Enfin, le vaisseau central reçoit, lui, un berceau brisé cloisonné par un puissant doubleau de même profil et à double rouleau. Ces trois vaisseaux seront coiffés d'une couverture en lauzes maçonnée sur l'extrados de la grande voûte et sur des maçonneries portantes en demi berceau établies sur les bas côtés. Ces dernières font également office de contrebutement face au berceau principal, aménagement qui sera mis en cause ultérieurement. Avec cette travée nécessitée par l'équilibre de la croisée, s'achève la première campagne commencée en 1128.

Quelle datation accorder à cet ouvrage remarquable? Certains auteurs pensent que la décision de construire est due à l'abbé Ramnulphe de Nieul, prévôt de Saint Junien, en 1100 qui prit sa charge au Dorat vers 1105/1110. C'est précoce mais plausible. Dans ce cas les travaux auraient progressé très lentement puisque les reliques des saints ne seront transférées dans la crypte qu'en 1130. Cependant nous pouvons supposer que l'église supérieure était déjà en chantier. Nous proposerons donc l'achèvement du chevet à grand développement vers 1140 ce qui situe l'adoption du dessin en arc brisé choisi pour le doubleau et la voûte de la partie droite du sanctuaire, vers 1130/1135. Enfin, achèvement de la première campagne, travée de la nef comprise, vers 1155.

LA SECONDE CAMPAGNE

L'église du Dorat se trouve sur un terrain en forte déclivité vers l'est. La crypte a permis de rétablir le niveau et même davantage puisque le chevet domine la première travée de la nef d'une hauteur de six marches mais, vers l'ouest, la pente s'accentue. Comme nous l'avons proposé, l'ouvrage de la première campagne fut mis à disposition vers le milieu du XII°s. et l'édifice antérieur auquel il est venu se raccorder, est à démolir. Quelle était son importance? Probablement égale à l'ouvrage actuel, travée clocher exceptée et sans doute aligné selon l'élévation sud d'aujourd'hui. C'est naturellement un ouvrage de structure légère situé à un niveau inférieur, il vient buter à l'ouest sur la déclivité et les accès se font latéralement.

Les nouvelles travées vont reprendre la portée et les caractères de celles déjà établies mais avec de très légères modifications, notamment dans le dessin de la section des piles qui changent de rapport. Elles se trouvent réduites en longitudinal et renforcées en perpendiculaire. Dans ces édifices à trois vaisseaux sous un même comble, la résultante finale s'exerce sur le mur extérieur, et seuls les contreforts sont en position de les absorber, ainsi nous ne voyons pas l'intérêt de la modification. Peut être s'agit-il d'un nouveau maître d'œuvre dont le raisonnement est moins subtile. Mis à part ce détail, les grandes lignes du projet seront respectées: archivoltes à simple rouleau en arc brisé, mur extérieur avec fenêtres en plein cintre abondamment moulurées et, en partie haute, voûtes d'arêtes de plan barlong sur les bas côtés et berceau de section brisée ave doubleau à double rouleau sur le vaisseau central. Enfin couverture en lauzes maçonnées et demi berceau à l'aplomb des bas côtés. Cependant, si le mur nord et les deux élévations respectent l'alignement primitif, le mur sud s'écarte progressivement afin de couvrir l'espace consacré de l'ouvrage antérieur. A une date indéterminée, probablement au XIII°s., les contreforts extérieurs dont le volume était sous estimé, seront repris en puissance.

Une fois ces trois travées nouvelles achevées, le maître de fabrique demande qu'un clocher soit intégré à l'ouest. Le modèle choisi est celui de Saint Junien dont le premier niveau est déjà bien avancé mais, la déclivité est grande (plus de douze marches à l'origine) et il n'est pas question de revenir sur la travée précédente. Ainsi les degrés seront placés sous le clocher contrairement à toute logique et c'est cette maladresse qui nous suggère une reprise après achèvement des trois travées. Une conception rationnelle eut imposé de placer les marches sur la travée précédente afin d'avoir un terre plein sous le clocher. Ceci mis à part, l'ouvrage est repris selon le modèle, les murs extérieurs sont prolongés selon la même facture et l'élévation repose toujours sur une archivolte à simple rouleau, cependant, la volonté de coiffer la travée d'une coupole sur pendentifs impose une mouluration additive.

La façade sera traitée en puissance et recevra une grande porte au premier niveau puis une fenêtre au second ainsi que deux escaliers à vis dans le prolongement des murs extérieurs. En élévation les voûtes des bas côtés seront surmontées d'un demi berceau de contrebutement. Le volume intermédiaire ainsi obtenu donne sur la travée interne par une grande ouverture établie dans l'arc porteur et à l'extérieur par deux fenêtres en plein cintre aujourd'hui obturées. Enfin la coupole est intégrée dans un niveau dont les quatre faces sont garnies d'arcatures aveugles. Le programme devait-il s'arrêter là? Nous l'ignorons, aujourd'hui il est coiffé d'un grand comble en charpente.

C'est à la fin de cette seconde campagne que les façades des croisillons seront reprises avec de très puissants contreforts, sans doute pour parer à l'affaissement des berceaux. Quelle date pouvons nous accorder à la nef et à la travée clocher? C'est un sujet délicat puisque l'architecture romane du Limousin semble se développer en totale autarcie tout en exploitant des procédés satisfaisants. Le passage au gothique sera donc tardif et radical. Si les trois travées droites nécessaires au culte sont réalisées en deux décennies, et achevées vers 1175/1180, le clocher et les aménagements des croisillons se situent sur les deux dernières décennies du siècle. Certains historiens ont même proposé un achèvement début XIII°s.

Ne reprochons pas aux constructeurs du Limousin le rattachement à une architecture certes dépassée par la technologie gothique mais néanmoins robuste et satisfaisante, l'abbatiale du Dorat traversera les siècles sans faiblesse.

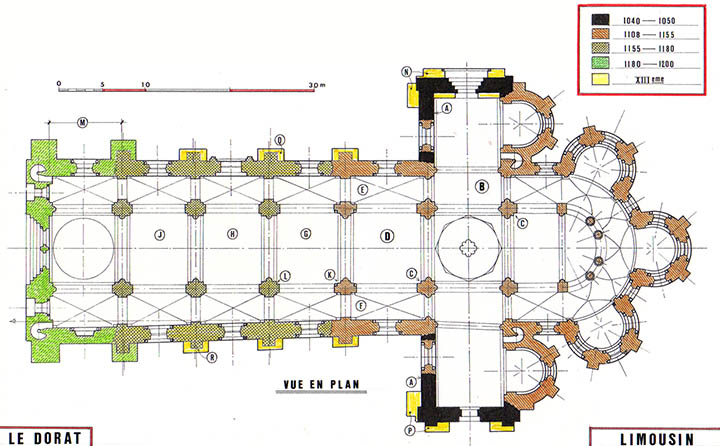

Lorsque l'abbé Ranulphe de Nieul commence les travaux du chevet vers 1108/1110, l'ouvrage antérieur (A) est celui consacré en 1063. Achèvement de l'ensemble oriental vers 1140. Suit l'aménagement du transept (B) avec les piles de la croisée (C) puis vient la première travée (D) avec bas côtés (E,F). Achèvement vers 1155. Ensuite, l'ouvrage sera prolongé de trois travées (G,H,J) de même facture que la première mais avec une légère différence dans le traitement des piles (K,L). Période d'édification 1155/1180. La dernière campagne portera sur la travée clocher (M) avec coupole sur pendentifs. Période 1180/1200. Au XIII°s. les croisillons seront renforcés (N,P) et les contreforts de la nef (Q,R) également. Enfin, les parties hautes de la tour lanterne ainsi que celles du clocher occidental datent du début du XIII°s.

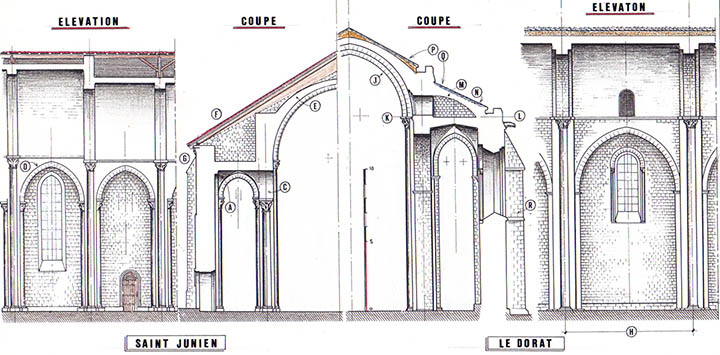

Toujours dans le parti des trois vaisseaux sous un même comble, nous voyons la première travée orientale du chevet de Saint Junien. Il s'agit de la nef légère consacrée en 1102 et reprise vers 1125. La voûte d'arêtes (A) qui coiffe le bas côté a été plaquée sur l'archivolte (C) elle même remodelée en arc brisé (D). La grande voûte (E) correspond aux reprises effectuées après 1165 et son volume s'aligne sur les arcs de la croisée aménagée en 1145 ce qui explique, là encore, la réaction du grand berceau situé très au dessus du bas côté; traitement avec murets (F) et contreforts (G). En opposition nous voyons une travée de la superbe nef du Dorât dont les options furent prises sur la première travée orientale en 1150. La portée des archivoltes est grande (H) mais le grand berceau (J) est toujours basé (K) au niveau haut des voûtes des bas côtés (L) mais la résultante est judicieusement reprise par un demi berceau (M) portant la couverture maçonnée (N). Le double rampant (P,Q) est un aménagement ultérieur, la reprise du contrefort ( R) également.

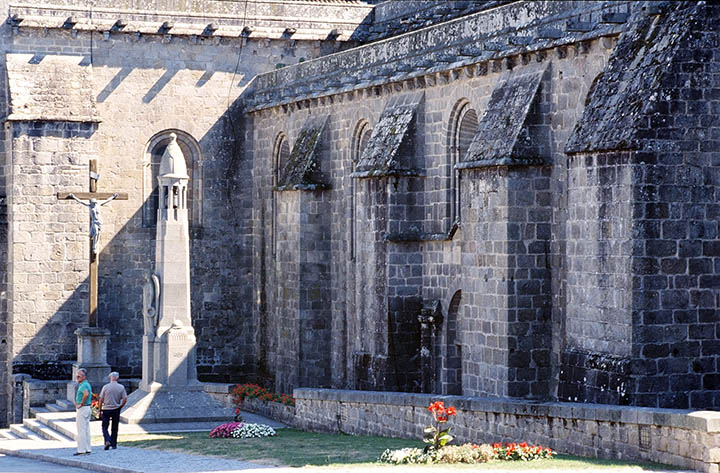

Le Dorat. Vue d'ensemble, la nef et le croisillon nord.

Le Dorat. Le couronnement de la façade occidentale.

Le Dorat. Les voûtes en berceau brisé de la nef.

Le Dorat. La nef élévation nord et le bas côté.