TOULOUSE

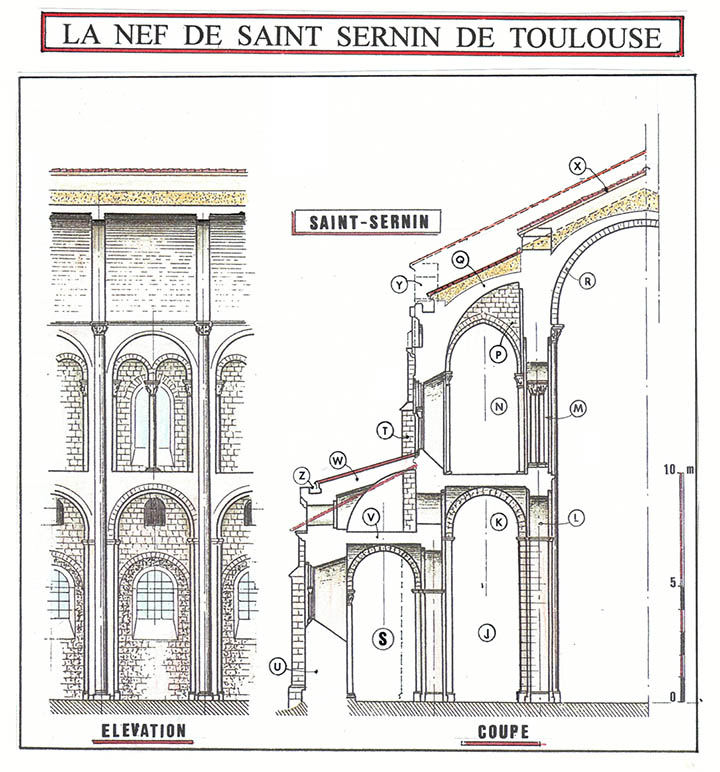

La nef de Saint Sernin de Toulouse reprend le parti de l'église de pèlerinage avec un bas côté (J) avec voûtes d'arêtes (K) ouvrant sur la nef par une archivolte en plein cintre (L). Au niveau des tribunes (N) nous trouvons une belle baie géminée (M), un cloisonnement en arc brisé (P) soutenant le demi berceau (Q) contrebutant le grand berceau ( R). L'originalité de l'œuvre vient du second bas côté (S). Le maître d'œuvre innove mais il va rencontrer des difficultés de conception. Le contrefort traditionnel (T) se trouve supprimé en partie basse et le mur externe, percé de grandes baies, a perdu de son inertie. La parade imaginée consiste à renforcer considérablement le nouveau mur externe (U) espérant que le volume de la voûte d'arête (V) suffira à l'épaulement de l'ouvrage. Ce fut insuffisant. Il fallut installer un demi berceau de contrebutement (W) sur le deuxième bas côté. Dans les couvertures les tuiles intégrées aux maçonneries furent rapidement abandonnées (X) au profit d'une disposition sur charpente. Au XIX° s. Viollet Le Duc restaure l'état ancien en supprimant la surélévation du Bas Moyen Age destinée à servir de refuge mais l'architecte contemporain a trouvé judicieux de reconstituer ce muret externe formant refuge, ce faisant il supprime également les chéneaux du XIII° s. (Z) soigneusement rétablis par Viollet Le Duc.

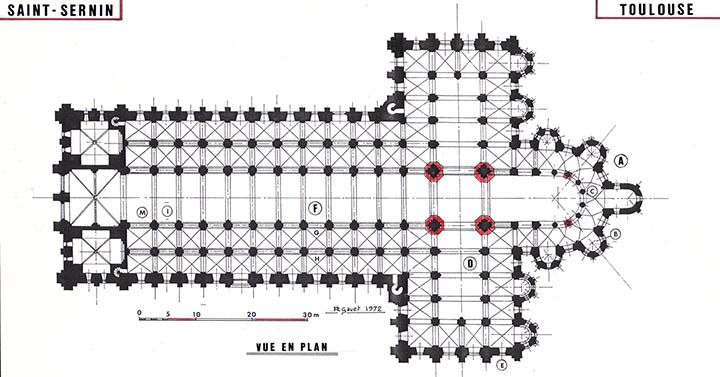

L'ouvrage contemporain est projeté vers les années 1075 ce qui permet aux travaux de commencer effectivement vers 1080 avec un chevet à grand développement de l'Ecole de Tours (A) comportant cinq chapelles rayonnantes (B) sur déambulatoire (C). L'ensemble est édifié en terrain vierge, au-delà du transept existant. Le nouveau chevet est consacré en 1096. Le transept (D) avec bas côtés ( E) doit être réalisé sur la période 1100/1125, puis vient la réalisation de la nef (F) comportant un double bas côté (G,H). Les travaux doivent peser lourdement sur la petite communauté du bourg et la dixième travée (J) peut être datée des années 1150/1160 mais déjà deux tours de façade sont en chantier, elles seront liées à la nef par une travée plus longue (M) mais les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin du siècle.

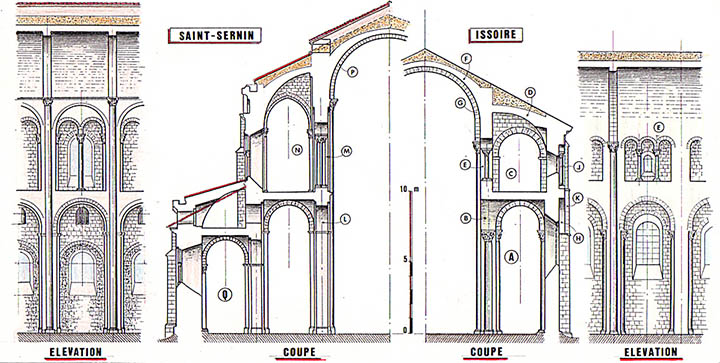

La nef d'Issoire, la plus grande et la plus belle du groupe possède tous les caractères requis par le parti régional. Sur le bas côté (A), la voûte d'arêtes (B) sans rouleau de décharge. La tribune (C) avec le demi berceau (D) et tes trois arcalurcs ouvrant sur la nef (E), enfin le grand berceau plein cintre coiffant le vaisseau central (F). Cette voûte est sans doubleau comme il convient au parti sauf un (G) dont on ne perçoit pas l'intérêt. A l'extérieur, l'ouvrage comporte les grandes arcades du premier niveau (H) et du second (J) mais avec l'amorce d'un contrefort (K). En opposition, nous avons placé la nef de Saint Sernin, église de pèlerinage, conçue selon les mêmes critères architectoniques mais avec un traitement bien différent: arcs de décharge (L) grande baie (M),face aux tribunes (N) et doubleau systématique (P). Enfin, la nef possède un double bas côté (Q) mais il s'agit d'un additif.