ISSOIRE

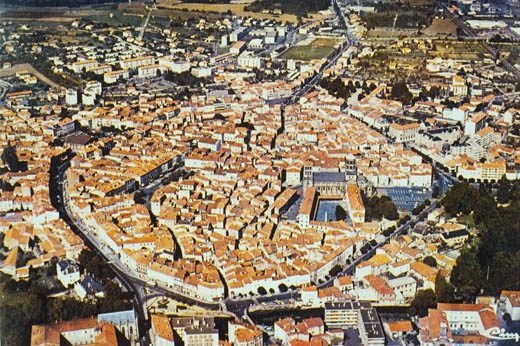

Issoire dit la Ronde

et son développement circulaire derrière l'enceinte du Moyen Age.

Au sud de Clermont, le cours de l'Allier qui s'est heurté sur un massif constitué par le plateau des Pardines, a formé une plaine alluviale, la seconde en importance après la Limagne. L'histoire de son habitat s'identifie avec celle du peuple Arvernes. D'abord livrée en pâturage aux grands troupeaux de bovidés, puis acquise par les agriculteurs, cette plaine sera traversée par le cheminement menant vers le col de la Bastide qui devient voie romaine après la Conquête. L'habitat qui s'était primitivement établi sur les rives du fleuve et sur celle de son affluent principal, le Couze de Pavin, va engendrer un centre économique autour du franchissement du Couze par la voie nord/sud. Les Romains accepteront ce site jugé favorable et une agglomération d'une certaine importance va se développer au cours de la Pax Romana, ce sera Issoire. L'agglomération est suffisamment importante pour disposer d'une assemblée sénatoriale et l'institution semble traverser l'Histoire.

Cette ville ouverte sera détruite au cours de la période 250/275 mais se rétablira rapidement et Saint Austremoine, chassé de Clermont trouve là un terrain fertile pour son action évangélique. Il y formera sa seconde église mais sa réussite causera sa perte. L'agglomération romaine se trouvait en bonne logique à cheval sur la rivière et centrée sur le pont. La communauté établie par Saint Austremoine avait rassemblé des petites gens du faubourg nord et c'est là que se reformera le centre de l'agglomération après le second déferlement de 406. Sur les siècles qui vont suivre, Issoire préserve son statut de petite ville avec un plafonnement socioéconomique à 8/10.000 habitants dans les périodes fastes et un seuil de 2.500, soit l'équivalent d'une bourgade, dans les périodes critiques. Citons quelques chiffres : 9.000 habitants en moyenne au XX°s. 6 à 8.000 dans les 14ha de l'enceinte du XUPs. non comptés les faubourgs et probablement une superficie de 25 ha en ville ouverte avec implantation large au siècle des Antonins, soit, là encore, une moyenne de 8 à 10.000 habitants.

Au VI°s. la ville demeure chrétienne mais le souvenir de Saint Austremoine s'est estompé. C'est Saint Galle, évêque de Clermont et membre de la noblesse sénatoriale qui institue le culte de l'apôtre vers 525/530 et c'est son neveu, Grégoire de Tours, lui aussi né à Clermont en 538 qui, par ses chroniques, nous a fourni la quasi totalité des informations connues sur le personnage. Ensuite, Saint Avit, lui aussi évêque de Clermont, fera transférer les reliques de Saint Austremoine à Volvic puis elles gagneront Mozat vers 760 mais l'église majeure d'Issoire est toujours dédiée au saint martyr.

Vers 816, les bénédictins de Charroux en Poitou, fuyant devant les Normands, arrivent à Thiers Encize près d'Issoire, sur les terres qui leur avaient été concédées par Eufraisse, comte de Limousin. Vers 920, le danger écarté, la communauté retourne à Charroux ne laissant en Auvergne qu'un petit nombre de moines, c'est alors que l'un deux, nommé abbé, décide d'acquérir son indépendance. Il se transporte à Issoire, fonde une communauté locale et entreprend de relever l'ancienne abbaye Saint Austremoine et cela avec l'appui de Bernard évêque de Clermont qui viendra dédicacer la nouvelle église en 937. Elle comportait, nous dit la chronique, une nef à cinq travées, un transept dont la croisée était surmontée d'une tour lanterne et une abside simple.

Sur les deux siècles qui suivent, la querelle entre l'évêché de Clermont et l'abbaye de Charroux qui se disputent la fondation Saint Austremoine nuit à la discipline et fait qu'elle est très mal considérée. Vers 1120, l'abbé Robert, restaure l'ordre ce qui permet à son successeur, l'abbé Jean, d'entreprendre, vers 1135/1139 la construction de la grande abbatiale actuelle. Elle sera édifiée dans l'axe et à l'est du transept de l'église précédente et c'est un ouvrage vaste et homogène réalisé sans contrainte avec pour matériaux la fine arkose de Montceroux mêlée de trachyte ce qui donne une belle composition polychrome: c'est le chef d'œuvre du groupe.

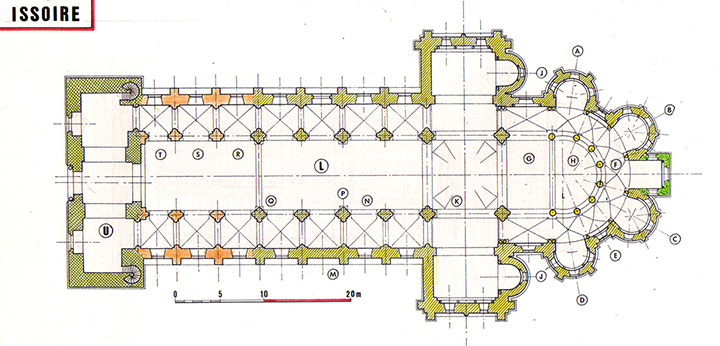

Vers 1135/1139, l'abbé Jean entreprend la construction de l'ouvrage actuel en terrain libre, à l'est de l'ancienne église. Les travaux commencent par une vaste crypte dont le plan correspond à l'ouvrage supérieur projeté. L'édifice demeure fidèle au modèle N.D du Port. Il comprend quatre chapelles rayonnantes (A,B,C,D) avec travées intermédiaires (E) et huit colonnes autour du sanctuaire. Le découpage rayonnant est toujours régulier, ce qui permet l'établissement de voûtes d'arêtes sur le déambulatoire (F). Enfin, ce chevet comporte la classique travée droite (G). Le sanctuaire reçoit un cul de four (H) et un berceau sur la travée contiguë". L'élévation est conforme au parti régional. Le transept ne déroge pas à la règle avec chapelles orientées (J) et croisée voûtée sur trompes réduites (K) avec demi berceaux sur les travées contiguës. (voir coupe dans les caractères généraux). Suit une nef à sept travées (L) toujours avec structure externe (M) et absence d'arcs de décharge (N). Nous trouvons une colonne engagée (P) à la deuxième travée et une autre avec doubleau (Q) à la quatrième travée. Nous sommes vers 1185, l'ouvrage est livré au culte et les trois dernières travées (R,S,T) joignent le transept ancien transformé en narthex (U).

Issoire. Le chevet. Vue d'ensemble.

Issoire. Le chevet, les chapelles rayonnantes et le massif barlong.

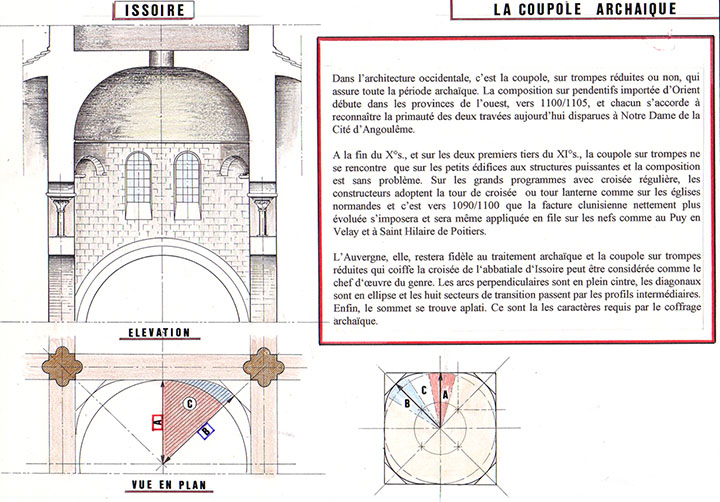

Dans l'architecture occidentale, c'est la coupole, sur trompes réduites ou non, qui assure toute la période archaïque. La composition sur pendentifs importée d'Orient débute dans les provinces de l'ouest, vers 1100/1105, et chacun s'accorde à reconnaître la primauté des deux travées aujourd'hui disparues à Notre Dame de la Cité d'Angoulême.

A la fin du X°s., et sur les deux premiers tiers du XI°s., la coupole sur trompes ne se rencontre que sur les petits édifices aux structures puissantes et la composition est sans problème. Sur les grands programmes avec croisée régulière, les constructeurs adoptent la tour de croisée ou tour lanterne comme sur les églises normandes et c'est vers 1090/1100 que la facture clunisienne nettement plus évoluée s'imposera et sera même appliquée en file sur les nefs comme au Puy en Velay et à Saint Hilaire de Poitiers.

L'Auvergne, elle, restera fidèle au traitement archaïque et la coupole sur trompes réduites qui coiffe la croisée de l'abbatiale d'Issoire peut être considérée comme le chef d'œuvre du genre. Les arcs perpendiculaires sont en plein cintre, les diagonaux sont en ellipse et les huit secteurs de transition passent par les profils intermédiaires. Enfin, le sommet se trouve aplati. Ce sont la les caractères requis par le coffrage archaïque.

Issoire. Détail des chapelles rayonnantes.

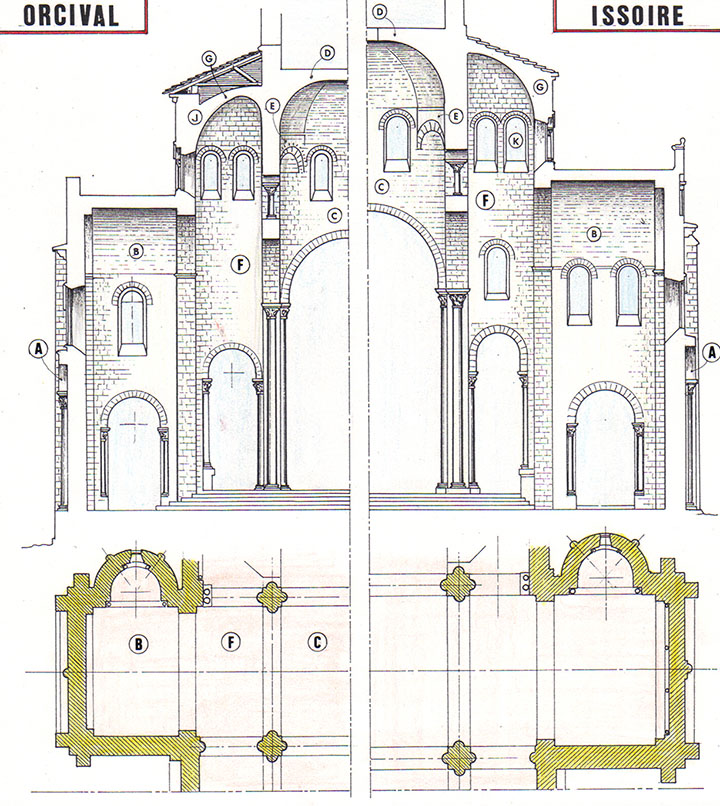

Sur les massifs barlongs, d'Orciva! et d'Issoire, nous trouvons la réplique des aménagements réalisés à la cathédrale et à N.D du Port. Les croisillons conservent les arcatures de renfort externes (A) et reçoivent une voûte en berceau (B), Le massif barlong se trouve, lui, décomposé en trois avec une croisée (C) dotée d'une voûte archaïque (D) sur trompes réduites (E), ce qui impose des secteurs de voûte en constante évolution. Enfin, les travées latérales (F) reçoivent un demi berceau de contrebutement (G) destiné à stabiliser la tour de croisée (H), elles mêmes épaulées par l'inertie longitudinale des voûtes des croisillons (B). La composition est très rationnelle et donnera entière satisfaction. Les constructeurs d'Auvergne la reprendront dans chacun de leur programme avec cependant quelques rares libertés comme sur la forme des demi berceaux (J) et deux fenêtres sur le croisillon d'Issoire (K) la plus vaste église du groupe.