SAINT NICOLAS DE CIVRAY

Civray. Façade à deux niveaux richement décorée.

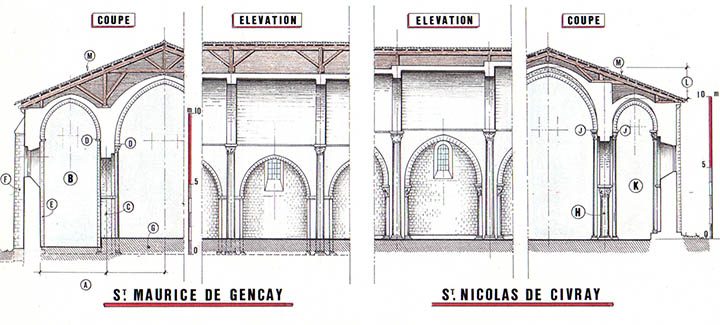

A Saint Maurice de Gencay, et à Saint Nicolas de Civray, nous trouvons la composition a trois vaisseaux sous un même comble mais sur des plans basilicaux de facture classique (paléochrétien). A Saint Maurice qui sera aménagé dans une nef du XI°s., dont le dessin est préservé (A), nous trouvons des bas côtés (B) de grande largeur et une élévation sur piles (C) dont les traitements internes et externes sont différents. Les tailloirs (D) ne sont pas alignés et le mur externe est conforté d'une pile engagée (E) et d'un contrefort (F). Enfin, la nef a été remblayée sur une hauteur supérieure à lm (G). Le traitement de Saint Nicolas est différent. Les piles sont régulières (H), les tailloirs alignés (J) et les bas côtés sont plus étroits (K) ce qui implique une différence de niveau entre les berceaux (L). Ce sont des caractères architectoniques plus élaborés qu'à Saint Maurice et nous avons là une œuvre achevée du second tiers du XII°. Dans les deux compositions nous trouvons le gand comble (M) souvenir du volume de l'ouvrage antérieur.

Civray. La façade, détail de la décoration.

La grosse bourgade de Civray, établie sur les rives du haut cours de la Charente et sur les contreforts sud du seuil du Poitou, bénéficie du cheminement traditionnel menant de Poitiers à Angoulême et d'un environnement rural très favorable. Primitivement exploitées selon le mode celtique, les terres vont, lors de chaque reprise économique fournir des céréales en abondance mais les gros villages à la mode franque ont quelque difficulté à s'implanter. Les petits sanctuaires établis au service d'un habitat rural disséminé, restent en place, comme la petite église de Saint-Pierre d'Exideuil, remarquable illustration du plan primitif rural aménagé. Ces sanctuaires qui ont déjà fixé de petits hameaux de 100 à 200 personnes empêchent tout remembrement rationnel et les échanges économiques se feront toujours avec la bourgade, d'où sa richesse.

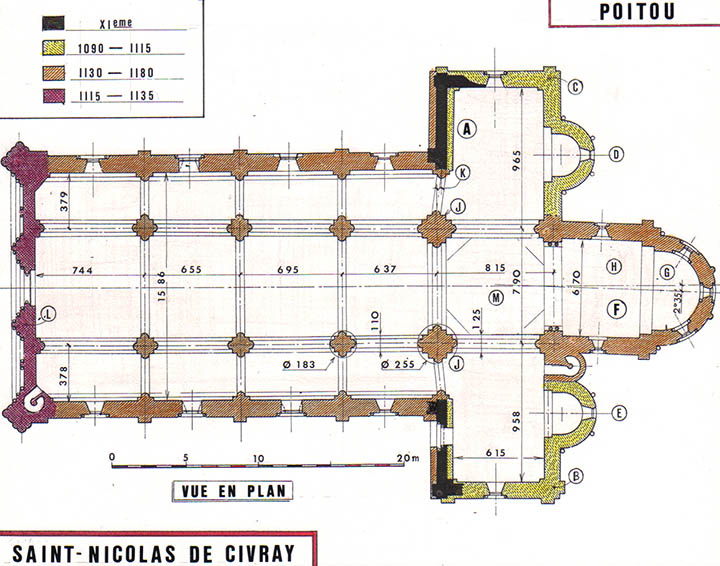

La fortune romane de Civray commence avec la renaissance de l'an 1000. La bourgade peut alors construire une vaste église dont il reste l'empreinte du transept (A), environ 30m d'envergure. Le XII° va totalement reprendre l'édifice. La première campagne porte sur les parties orientales du transept (B) et (C) avec deux nouvelles chapelles orientées (D) et (E), achèvement vers 1100/1120. Vers 1130/1140, l'abside (F) est refaite à son tour. L'œuvre nouvelle comporte un hémicycle (G) et une partie droite (H), flanquée d'une tourelle d'escaliers destinée au clocher prévu sur bases puissantes. Les piles occidentales (J) sont à structures en croix et pour obtenir un plan carré, sont dissociées du vieux transept (K). Ensuite, la nef entièrement refaite comportera trois vaisseaux et cinq travées. Les travaux commencés vers 1140 doivent s'achever vers 1170/1180. La largeur ainsi que la hauteur des travées ira croissant, peut-être pour s'harmoniser avec un portail occidental existant (L), 1120/1140. La croisée (M) reçoit une tour lanterne à la fin du XII°.

Civray. La nef du XII°s. Vue d'ensemble.

Civray. Abside et croisillon. Vue de l'extérieur.